Ce blog n'a d'autre prétention que de me permettre de mettre à la disposition de tous des petits textes que j'écris. On y parle surtout d'informatique mais d'autres sujets apparaissent parfois.

RFC 7719: DNS Terminology

Date de publication du RFC : Décembre 2015

Auteur(s) du RFC : P. Hoffman (ICANN), A. Sullivan

(Dyn), K. Fujiwara (JPRS)

Pour information

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF dnsop

Première rédaction de cet article le 19 décembre 2015

Comme beaucoup de protocoles très utilisés sur l'Internet, le DNS est ancien. Très ancien (la première norme, le RFC 882, date de 1983). Les normes techniques vieillissent, avec l'expérience, on comprend mieux, on change les points de vue et donc, pour la plupart des protocoles, on se lance de temps en temps dans une révision de la norme. Mais le DNS est une exception : la norme actuelle reste fondée sur des textes de 1987, les RFC 1034 et RFC 1035. Ces documents ne sont plus à jour, modifiés qu'ils ont été par des dizaines d'autres RFC. Bref, aujourd'hui, pour comprendre le DNS, il faut s'apprêter à lire de nombreux documents. En attendant qu'un courageux et charismatique participant à l'IETF se lance dans la tâche herculéenne de faire un jeu de documents propre et à jour, ce nouveau RFC 7719 se limitait à une ambition plus modeste : fixer la terminologie du DNS. Depuis, il a été remplacé par un document plus récent, le RFC 8499.

En effet, chacun peut constater que les discussions portant sur le DNS sont difficiles : on manque de terminologie standard, et celle des RFC officielles ne suffit pas, loin de là. Souvent, le DNS a tellement changé que le RFC officiel est même trompeur : les mots ne veulent plus dire la même chose. D'autres protocoles ont connu des mises à jour de la norme. Cela a été le cas de SMTP, passé successivement du RFC 772 à l'actuel RFC 5321, en passant par plusieurs révisions successives. Ou de XMPP, qui a vu sa norme originale mise à jour dans le RFC 6120. Et bien sûr de HTTP, qui a connu récemment un toilettage complet. Mais personne n'a encore osé faire pareil pour le DNS. Au moins, ce nouveau RFC 7719 traite l'un des problèmes les plus criants, celui du vocabulaire. Le RFC est évidemment en anglais, les traductions proposées dans cet article, et qui n'ont pas de valeur « officielle » sont de moi seul.

Notre RFC 7719 rassemble donc des définitions pour des termes qui étaient parfois précisément définis dans d'autres RFC (et il fournit alors un lien vers ce RFC original), mais aussi qui n'étaient définis qu'approximativement ou parfois qui n'étaient pas définis du tout (et ce RFC fournit alors cette définition). Du fait du flou de certains RFC anciens, et des changements qui ont eu lieu depuis, certaines définitions sont différentes de l'original. Le document a fait l'objet d'un consensus relatif auprès des experts DNS mais quelques termes restent délicats. Notez aussi que d'autres organisations définissent des termes liés au DNS par exemple le W3C a sa propre définition de « domaine ».

Ironiquement, un des termes les plus difficiles à définir est

« DNS » lui-même. D'accord, c'est le sigle de Domain Name

System mais ça veut dire quoi ? « DNS » peut désigner le

schéma de nommage (les noms de domaine

comme signal.eu.org, leur syntaxe, leurs

contraintes), la base de données répartie (et faiblement

cohérente) qui associe à ces noms

des informations (comme des certificats,

des adresses IP, etc), ou

le protocole requête/réponse (utilisant le

port 53) qui permet d'interroger cette

base. Parfois, « DNS » désigne uniquement le protocole, parfois,

c'est une combinaison des trois éléments indiqués plus haut

(personnellement, quand j'utilise « DNS », cela désigne uniquement

le protocole).

Bon, et ces définitions rigoureuses et qui vont mettre fin aux discussions, ça vient ? Chaque section du RFC correspond à une catégorie particulière. D'abord, en section 2, les noms eux-même, ces fameux noms de domaine :

- Nom de domaine (domain

name) : on reprend la définition du RFC 1034, section 3.1, dans une structure

arborescente, le nom est une suite de

composants (labels), la racine de l'arbre

étant à la fin. Aucune restriction n'est imposée dans ces

composants (tant pis pour la légende comme quoi le DNS serait

limité à ASCII). Comme on peut

représenter les noms de domaine sous forme d'un arbre, ou bien

sous forme texte (

www.madmoizelle.com), le vocabulaire s'en ressent. Par exemple, on va dire quecomest « au-dessus demadmoizelle.com» (vision arborescente) ou bien « à la fin dewww.madmoizelle.com» (vision texte). Notez aussi que la représentation des noms de domaine dans les paquets IP n'a rien à voir avec leur représentation texte (par exemple, les points n'apparaissent pas). - FQDN (Fully Qualified Domain

Name, nom de domaine complet) : apparu dans le RFC 819, ce terme désigne un nom de domaine où tous les

composants sont cités (par exemple,

ldap.potamochère.fr.est un FQDN alors queldaptout court ne l'est pas). En toute rigueur, un FQDN devrait toujours s'écrire avec un point à la fin (pour représenter la racine) mais ce n'est pas toujours le cas. - Composant

(label) : un nœud de l'arbre des noms de domaine, dans la chaîne

qui compose un FQDN. Dans

www.laquadrature.net, il y a trois composants,www,laquadratureetnet. - Nom de machine (host

name) : ce n'est pas la

même chose qu'un nom de domaine. Utilisé dans de nombreux

RFC (par exemple RFC 952) mais jamais défini, un nom de

machine est un nom de domaine avec une syntaxe plus

restrictive : uniquement des lettres, chiffres,

points et le

tiret. Ainsi,

brienne.tarth.got.examplepeut être un nom de machine maiswww.&#$%?.examplene peut pas l'être. Le terme de « nom de machine » est parfois aussi utilisé pour parler du premier composant d'un nom de domaine (briennedansbrienne.tarth.got.example). - TLD (Top Level

Domain, domaine de premier niveau ou domaine de

tête) : le dernier composant d'un nom de domaine, celui juste

avant (ou juste en dessous) de la racine. Ainsi,

frounamesont des TLD. N'utilisez surtout pas le terme erroné d'« extension ». - IDN (Internationalized Domain Name, nom de domaine internationalisé) : un nom de domaine en Unicode, normalisé dans le RFC 5890.

- Sous-domaine

(subdomain) : domaine situé sous un autre,

dans l'arbre des noms de domaines. Sous forme texte, un domaine

est sous-domaine d'un autre si cet autre est un suffixe. Ainsi,

www.cl.cam.ac.ukest un sous-domaine decl.cam.ac.uk, qui est un sous-domaine decam.ac.uket ainsi de suite, jusqu'à la racine, le seul domaine à n'être sous-domaine de personne. - Alias (alias) :

attention, il y a un piège. Le DNS permet à un nom d'être un

alias d'un autre, avec le type d'enregistrement CNAME (voir la

définition suivante). L'alias est le terme de gauche de

l'enregistrement CNAME. Ainsi, si on met dans un fichier de zone

vader IN CNAME anakin, l'alias estvader(et c'est une erreur de dire que c'est « le CNAME »). - CNAME (Canonical

Name, nom canonique, le « vrai » nom) : le membre droit dans l'enregistrement

CNAME. Dans l'exemple de la définition précédente,

anakinest le CNAME, le « nom canonique ». - Suffixe public (public

suffix) : ce terme pas très officiel est parfois

utilisé pour désigner un suffixe de noms de domaine qui est

contrôlé par un registre public (au sens où il accepte des

enregistrements du public). Le terme est ancien mais est apparu

pour la première fois dans un RFC avec le RFC 6265,

section 5.3.

com,co.uketeu.orgsont des suffixes publics. Rien dans la syntaxe du nom n'indique qu'un nom de domaine est un suffixe public, puisque ce statut ne dépend que d'une politique d'enregistrement (qui peut changer).

Fini avec les noms, passons à l'en-tête des messages DNS et aux codes qu'il peut contenir. Cet en-tête est défini dans le RFC 1035, section 4.1. Il donne des noms aux champs mais pas forcément aux codes. Ainsi, le code de réponse 3 indiquant qu'un domaine demandé n'existe pas est juste décrit comme name error et n'a reçu son mnémonique de NXDOMAIN (No Such Domain) que plus tard. Notre RFC définit également :

- NODATA : un mnémonique pour une réponse où le nom de domaine demandé existe bien mais ne contient aucun enregistrement du type souhaité. Le code de retour est 0, NOERROR, et le nombre de réponses (ANCOUNT pour Answer Count) est nul.

- Réponse négative (negative answer) : le terme recouvre deux choses, une réponse disant que le nom de domaine demandé n'existe pas, ou bien une réponse indiquant que le serveur ne peut pas répondre (code de retour SERVFAIL ou REFUSED). Voir le RFC 2308.

- Renvoi (referral) : le DNS étant décentralisé, il arrive qu'on pose une question à un serveur qui ne fait pas autorité pour le domaine demandé, mais qui sait vous renvoyer à un serveur plus proche. Ces renvois sont indiqués dans la section Authority d'une réponse.

Voici un renvoi depuis la racine vers .fr :

% dig @l.root-servers.net A blog.imirhil.fr

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16572

;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 11

...

;; AUTHORITY SECTION:

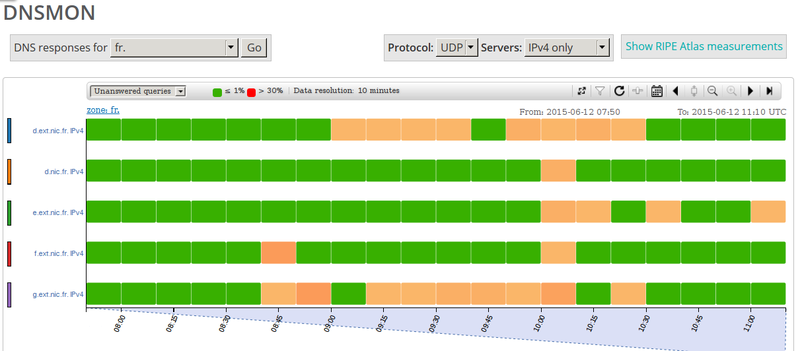

fr. 172800 IN NS d.ext.nic.fr.

fr. 172800 IN NS d.nic.fr.

fr. 172800 IN NS e.ext.nic.fr.

fr. 172800 IN NS f.ext.nic.fr.

fr. 172800 IN NS g.ext.nic.fr.

Passons maintenant aux enregistrements DNS, stockés dans cette base de données répartie (section 4 du RFC) :

- RR (Resource Record, un enregistrement DNS).

- Ensemble d'enregistrements (RRset pour Resource Record set) : un ensemble d'enregistrements ayant le même nom (la même clé d'accès à la base), la même classe, le même type et le même TTL. Cette notion avait été introduite par le RFC 2181. Notez que la définition originale, reprise par notre RFC, parle malheureusement de label dans un sens incorrect. La terminologie du DNS est vraiment compliquée !

- EDNS (Extension for DNS, également appelé EDNS0) : normalisé dans le RFC 6891, EDNS permet d'étendre l'en-tête du DNS, en spécifiant de nouvelles options, en faisant sauter l'antique limitation de taille de réponses à 512 octets, etc.

- OPT (pour Option) : une astuce d'EDNS pour encoder les informations de l'en-tête étendu. C'est un enregistrement DNS un peu spécial, défini dans le RFC 6891, section 6.1.1.

- Propriétaire (owner ou owner name) : le nom de domaine d'un enregistrement. Ce terme est très rarement utilisé, même par les experts.

- Champs du SOA (SOA field names) : ces noms des enregistrements SOA (comme MNAME ou RNAME) sont peu connus et peu utilisés (RFC 1035, section 3.3.13). Notez que la sémantique du champ MINIMUM a complètement changé avec le RFC 2308.

- TTL (Time To Live) : la durée de vie maximale d'un enregistrement dans les caches des résolveurs. C'est un entier non signé (même si le RFC 1035 dit le contraire), en secondes.

Voici un ensemble d'enregistrements (RRset), comptant ici deux enregistrements :

rue89.com. 600 IN MX 50 mx2.typhon.net.

rue89.com. 600 IN MX 10 mx1.typhon.net.

Et voici un pseudo-enregistrement OPT, tel qu'affiché par dig, avec une indication de la taille maximale et l'option client subnet (RFC pas encore publié) :

;; OPT PSEUDOSECTION:

; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 512

; CLIENT-SUBNET: 13.176.144.0/24/0

Ensuite, un sujet chaud où le vocabulaire est particulièrement peu défini, et très mal utilisé (voir les forums grand public sur le DNS où les discussions prennent un temps fou car les gens utilisent mal les mots) : les différents types de serveurs et clients DNS (section 5) :

- Résolveur (resolver) : un client DNS qui va produire une réponse finale (pas juste un renvoi, pas juste une information ponctuelle comme le fait dig). Il existe plusieurs types de résolveurs (voir ci-dessous) et, en pratique, quand on dit « résolveur » tout court, c'est en général un « résolveur complet ».

- Résolveur minimum (stub

resolver) : un résolveur qui ne sait pas suivre les

renvois et qui dépend donc d'un ou de plusieurs résolveurs

complets pour faire son travail. Ce type est défini dans la

section 6.1.3.1 du RFC 1123. C'est ce

résolveur minimum qu'appelent les applications lorsqu'elles font

un

getaddrinfo()ougetnameinfo(). Sur Unix, le résolveur minimum fait en général partie de la libc et trouve l'adresse du ou des résolveurs complets dans/etc/resolv.conf. - Résolveur complet (full resolver) : un résolveur qui sait suivre les renvois et donc fournir un service de résolution complet. Des logiciels comme Unbound ou PowerDNS Resolver assurent cette fonction. Le résolveur complet est en général situé chez le FAI ou dans le réseau local de l'organisation où on travaille, mais il peut aussi être sur la machine locale. On le nomme aussi « résolveur récursif ».

- Serveur faisant autorité

(authoritative server et traduire ce terme

par « serveur autoritaire » montre une grande ignorance de

l'anglais, un adjudant est autoritaire,

un serveur DNS fait autorité) : un serveur DNS qui connait une

partie des données du DNS (il « fait autorité » pour une ou

plusieurs zones) et peut donc y répondre (RFC 2182,

section 2). Ainsi, au moment de

l'écriture de cet article,

f.root-servers.netfait autorité pour la racine,d.nic.frfait autorité pourpm, etc. Des logiciels comme NSD ou Knot assurent cette fonction. Les serveurs faisant autorité sont gérés par divers acteurs, les registres, les hébergeurs DNS (qui sont souvent en même temps bureaux d'enregistrement), mais aussi par M. Michu. La commandedig NS $ZONEvous donnera la liste des serveurs faisant autorité pour la zone$ZONE. - Serveur mixte : ce terme n'est pas dans ce RFC. Autrefois, il était courant que des serveurs DNS fassent à la fois résolveur et serveur faisant autorité. Cette pratique est fortement déconseillée depuis de nombreuses années (entre autres parce qu'elle complique sérieusement le débogage, mais aussi pour des raisons de sécurité parce qu'elle mène à du code plus complexe) et n'est donc pas dans ce RFC.

- Initialisation

(priming) : le processus par lequel un

résolveur complet vérifie l'information sur les serveurs de la

racine. Au démarrage, le résolveur ne sait rien. Pour pouvoir

commencer la résolution de noms, il doit demander aux serveurs

de la racine. Il a donc dans sa configuration leur liste. Mais

ces configurations ne sont pas forcément mises à jour

souvent. La liste peut donc être trop vieille. La première chose

que fait un résolveur est donc d'envoyer une requête

«

NS .» à un des serveurs de sa liste. Ainsi, tant qu'un moins un des serveurs de la vieille liste répond, le résolveur est sûr d'apprendre la liste actuelle. - Mémorisation des négations (negative caching, ou « cache négatif ») : mémoriser le fait qu'il n'y a pas eu de réponse, ou bien une réponse disant qu'un nom de domaine n'existe pas.

- Serveur primaire (primary

server mais on dit aussi master

server) : un serveur faisant autorité qui a accès à la

source des données (fichier de zone, base de données,

etc). Attention, il peut y avoir plusieurs serveurs

primaires (autrefois, ce n'était pas clair et beaucoup de gens

croient qu'il y a un serveur primaire, et qu'il est indiqué dans

l'enregistrement SOA). Attention bis, le terme ne s'applique qu'à des

serveurs faisant autorité, l'utiliser pour les résolveurs (« on

met en premier dans

/etc/resolv.confle serveur primaire ») n'a pas de sens. - Serveur secondaire (secondary server mais on dit aussi « serveur esclave », slave server) : un serveur faisant autorité qui n'est pas la source des données, qui les a prises d'un serveur primaire (dit aussi serveur maître), via un transfert de zone (RFC 5936).

- Serveur furtif (stealth server) : un serveur faisant autorité mais qui n'apparait pas dans l'ensemble des enregistrements NS. (Définition du RFC 1996, section 2.1.)

- Maître caché (hidden master) : un serveur primaire qui n'est pas annoncé publiquement (et n'est donc accessible qu'aux secondaires). C'est notamment utile avec DNSSEC : s'il signe, et donc a une copie de la clé privée, il vaut mieux qu'il ne soit pas accessible de tout l'Internet (RFC 6781, section 3.4.3).

- Transmission (forwarding) : le fait, pour un résolveur, de faire suivre les requêtes à un autre résolveur (probablement mieux connecté et ayant un cache partagé plus grand). On distingue parfois (mais ce n'est pas forcément clair, même dans le RFC 5625) la transmission, où on émet une nouvelle requête, du simple relayage de requêtes sans modification.

- Transmetteur

(forwarder) : le terme est confus (et a

suscité plein de débats dans le groupe de travail DNSOP lors de

la mise au point de ce RFC). Il désigne parfois la machine qui

transmet une requête et parfois celle vers laquelle on transmet

(c'est dans ce sens qu'il est utilisé dans la configuration de

BIND, avec la directive

forwarders). - Résolveur politique (policy-implementing resolver) : un résolveur qui modifie les réponses reçues, selon sa politique. On dit aussi, moins diplomatiquement, un « résolveur menteur ». C'est ce que permet, par exemple, le système RPZ. Sur l'utilisation de ces « résolveurs politiques » pour mettre en œuvre la censure, voir entre autres mon article aux RIPE Labs. Notez que le résolveur politique a pu être choisi librement par l'utilisateur (par exemple comme élément d'une solution de blocage des publicités) ou bien qu'il lui a été imposé.

- Résolveur ouvert (open resolver) : un résolveur qui accepte des requêtes DNS depuis tout l'Internet. C'est une mauvaise pratique (cf. RFC 5358) et la plupart de ces résolveurs ouverts sont des erreurs de configuration. Quand ils sont délibérement ouverts, comme Google Public DNS, on parle plutôt de résolveurs publics.

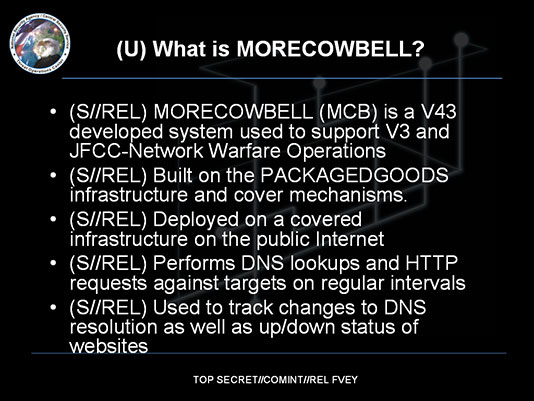

- Collecte DNS passive (passive DNS) : désigne les systèmes qui écoutent le trafic DNS, et stockent tout ou partie des messages DNS échangés. Le cas le plus courant est celui où le système de collecte ne garde que les réponses (ignorant donc les adresses IP des clients et serveurs), afin de constituer une base historique du contenu du DNS (c'est ce que font DNSDB ou le système de PassiveDNS.cn).

- Anycast : le fait d'avoir un service en plusieurs sites physiques, chacun annonçant la même adresse IP de service (RFC 4786). Cela résiste mieux à la charge, et permet davantage de résilience en cas d'attaque par déni de service. Les serveurs de la racine, ceux des « grands » TLD, et ceux des importants hébergeurs DNS sont ainsi « anycastés ».

Voici, vu par tcpdump, un exemple d'initialisation d'un résolveur BIND utilisant la racineYeti :

15:07:36.736031 IP6 2a01:e35:8bd9:8bb0:21e:8cff:fe76:29b6.35721 > 2001:6d0:6d06::53.53: \

21476% [1au] NS? . (28)

15:07:36.801982 IP6 2001:6d0:6d06::53.53 > 2a01:e35:8bd9:8bb0:21e:8cff:fe76:29b6.35721: \

21476*- 16/0/1 NS yeti-ns.tisf.net., NS yeti-ns.lab.nic.cl., NS yeti-ns.wide.ad.jp., NS yeti.ipv6.ernet.in., NS yeti-ns.as59715.net., NS ns-yeti.bondis.org., NS yeti-dns01.dnsworkshop.org., NS dahu2.yeti.eu.org., NS dahu1.yeti.eu.org., NS yeti-ns.switch.ch., NS bii.dns-lab.net., NS yeti.bofh.priv.at., NS yeti-ns.conit.co., NS yeti.aquaray.com., NS yeti-ns.ix.ru., RRSIG (619)

La question était « NS . » (quels sont les

serveurs de la racine) et la réponse contenait les noms des seize

serveurs racine.

Voici aussi des exemples de résultats avec un résolveur ou bien avec un serveur faisant autorité. Si je demande à un serveur faisant autorité (ici, un serveur racine), avec mon client DNS qui, par défaut, demande un service récursif (flag RD, Recursion Desired) :

% dig @2001:620:0:ff::29 AAAA www.iab.org

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54197

;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 9, ADDITIONAL: 13

;; WARNING: recursion requested but not available

...

;; AUTHORITY SECTION:

org. 172800 IN NS b0.org.afilias-nst.org.

...

C'est pour cela que dig affiche WARNING: recursion requested but not available. Notez aussi que le serveur, ne faisant autorité que pour la racine, n'a pas donné la réponse mais juste un renvoi aux serveurs d'Afilias. Maintenant, interrogeons un serveur récursif (le service de résolveur public Yandex DNS) :

% dig @2a02:6b8::feed:0ff AAAA www.iab.org

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63304

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

...

;; ANSWER SECTION:

www.iab.org. 1800 IN AAAA 2001:1900:3001:11::2c

Cette fois, j'ai obtenu une réponse, et avec le

flag RA, Recursion

Available. Si je pose une question sans le

flag RD (Recursion Desired,

avec l'option +norecurse de dig) :

% dig +norecurse @2a02:6b8::feed:0ff AAAA www.gq.com

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59438

;; flags: qr ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

...

;; ANSWER SECTION:

www.gq.com. 293 IN CNAME condenast.map.fastly.net.

J'ai obtenu ici une réponse car l'information était déjà dans le cache (la mémoire) de Yandex DNS (on le voit au TTL, qui n'est pas un chiffre rond, il a été décrémenté du temps passé dans le cache). Si l'information n'est pas dans le cache :

% dig +norecurse @2a02:6b8::feed:0ff AAAA blog.keltia.net

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 19893

;; flags: qr ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

...

Je n'obtiens alors pas de réponse (ANSWER: 0). Si je demande au serveur faisant autorité pour cette zone :

% dig +norecurse @2a01:e0d:1:3:58bf:fa61:0:1 AAAA blog.keltia.net

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62908

;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 6, ADDITIONAL: 15

...

;; ANSWER SECTION:

blog.keltia.net. 86400 IN AAAA 2a01:240:fe5c:1::2

...

J'ai évidemment une réponse et, comme il s'agit d'un serveur faisant autorité, elle porte le flag AA (Authoritative Answer, qu'un résolveur ne mettrait pas). Notez aussi le TTL qui est un chiffre rond (et qui ne change pas si on rejoue la commande).

Passons maintenant à un concept relativement peu connu, celui de zones, et le vocabulaire associé :

- Zone : un groupe de domaines contigus

et gérés ensemble, par le même ensemble de serveurs de noms (ma définition, celle du RFC

étant très abstraite). Beaucoup de gens croient que tout domaine

est une zone, mais c'est faux. Ainsi, au moment de la

publication de ce RFC,

gouv.frn'est pas une zone séparée, il est dans la même zone quefr(cela se teste facilement :gouv.frn'a pas d'enregistrement NS ou de SOA). - Parent : le domaine « du

dessus ». Ainsi, le parent de

wikipedia.orgestorg. - Apex : le sommet d'une zone, là où on trouve les enregistrements NS et SOA. Si la zone ne comprend qu'un domaine, l'apex est ce domaine. Si la zone est plus complexe, l'apex est le domaine le plus court.

- Coupure de zone (zone cut) : l'endoit où on passe d'une zone à l'autre. Au-dessus de la coupure, la zone parente, en dessous, la zone fille.

- Délégation (delegation) : un concept évidemment central dans le DNS, qui est un système décentralisé. En ajoutant un ensemble d'enregistrements NS pointant vers les serveurs de la zone fille, une zone parente délègue une partie de l'arbre des noms de domaine à une aure entité. L'endroit où se fait la délégation est donc une coupure de zone.

- Colle (glue

records) : lorsqu'une zone est déléguée à des serveurs

dont le nom est dans la zone fille, la résolution DNS se heurte

à un problème d'œuf et de poule. Pour

trouver l'adresse de

ns1.mazone.example, le résolveur doit passer par les serveurs demazone.example, qui est déléguée àns1.mazone.exampleet ainsi de suite... On rompt ce cercle vicieux en ajoutant, dans la zone parente, des données qui ne font pas autorité sur les adresses de ces serveurs (RFC 1034, section 4.2.1). Il faut donc bien veiller à les garder synchrones avec la zone fille. (Tanguy Ortolo me suggère d'utiliser « enregistrement de raccord » plutôt que « colle ». Cela décrit bien leur rôle, en effet.) - Dans le bailliage (in bailiwick) : terme absent des textes DNS originaux et qui peut désigner plusieurs choses. Il est (très rarement, selon mon expérience) parfois utilisé pour parler d'un serveur de noms dont le nom est dans la zone servie (et qui nécessite donc de la colle, voir la définition précédente), mais le sens le plus courant désigne des données pour lesquelles le serveur qui a répondu fait autorité, soit pour la zone, soit pour un ancêtre de cette zone. L'idée est qu'il est normal dans la réponse d'un serveur de trouver des données situées dans le bailliage et, par contre, que les données hors-bailliages sont suspectes (elles peuvent être là suite à une tentative d'empoisonnement DNS). Un résolveur DNS prudent ignorera donc les données hors-bailliage.

- ENT (Empty Non-Terminal pour

nœud non-feuille mais vide) : un domaine qui n'a pas

d'enregistrements mais a des sous-domaines. C'est fréquent, par

exemple, sous

ip6.arpaou sous les domaines très longs de certains CDN. - Zone de délégation (delegation-centric zone) : zone composée essentiellement de délégations vers d'autres zones. C'est typiquement le cas des TLD et autres suffixes publics.

- Joker (wildcard) :

une source de confusion considérable depuis les débuts du

DNS. Si on pouvait refaire le DNS en partant de zéro, ces jokers

seraient la première chose à supprimer. Pour les résumer, le nom

*dans une zone déclenche la synthèse automatique de réponses pour les noms qui n'existent pas dans la zone. Si la zonefoo.examplecontientbar.foo.exampleet*.foo.example, une requête pourthing.foo.examplerenverra le contenu de l'enregistrement avec le joker, une requête pourbar.foo.exampledonnera les données debar.foo.example. - Changement rapide (fast flux) : une technique notamment utilisée par les botnets pour mettre leur centre de commande à l'abri des filtrages ou destructions. Elle consiste à avoir des enregistrements d'adresses IP avec des TTL très courts et à en changer fréquemment.

Voyons ici la colle retournée par un serveur faisant autorité (en

l'occurrence un serveur de .net) :

% dig @a.gtld-servers.net AAAA labs.ripe.net

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18272

;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 8, ADDITIONAL: 9

...

;; AUTHORITY SECTION:

ripe.net. 172800 IN NS ns3.nic.fr.

ripe.net. 172800 IN NS sec1.apnic.net.

ripe.net. 172800 IN NS sec3.apnic.net.

ripe.net. 172800 IN NS tinnie.arin.net.

ripe.net. 172800 IN NS sns-pb.isc.org.

ripe.net. 172800 IN NS pri.authdns.ripe.net.

...

;; ADDITIONAL SECTION:

sec1.apnic.net. 172800 IN AAAA 2001:dc0:2001:a:4608::59

sec1.apnic.net. 172800 IN A 202.12.29.59

sec3.apnic.net. 172800 IN AAAA 2001:dc0:1:0:4777::140

sec3.apnic.net. 172800 IN A 202.12.28.140

tinnie.arin.net. 172800 IN A 199.212.0.53

tinnie.arin.net. 172800 IN AAAA 2001:500:13::c7d4:35

pri.authdns.ripe.net. 172800 IN A 193.0.9.5

pri.authdns.ripe.net. 172800 IN AAAA 2001:67c:e0::5

On notera :

- La section ANSWER est vide, c'est un renvoi.

- Le serveur indique la colle pour

pri.authdns.ripe.net: ce serveur étant dans la zone qu'il sert, sans son adresse IP, on ne pourrait jamais le joindre. - Le serveur envoie également les adresses IP d'autres

machines comme

sec1.apnic.net. Ce n'est pas strictement indispensable (on pourrait l'obtenir par une nouvelle requête), juste une optimisation. - Les adresses de

ns3.nic.fretsns-pb.isc.orgne sont pas renvoyées. Le serveur ne les connait probablement pas et, de toute façon, elles seraient hors-bailliage.

Voyons maintenant, un ENT,

gouv.fr :

% dig @d.nic.fr ANY gouv.fr

...

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42219

;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 1

Le serveur fait bien autorité pour ce domaine (flag AA dans la réponse), le domaine existe (autrement, le status aurait été NXDOMAIN, pas NOERROR) mais il n'y a aucun enregistrement (ANSWER: 0).

Allez courage, ne faiblissons pas, il reste encore la question de l'enregistrement des noms de domaine (section 7) :

- Registre

(registry) : l'organisation ou la personne

qui gère les délégations d'une zone. Le terme est parfois

employé uniquement pour les gérants de grandes zones de

délégation, mais ce n'est pas obligatoire. Je suis à moi tout

seul le registre de

bortzmeyer.org:-) C'est le registre qui décide de la politique d'enregistrement, qui peut être très variable selon les zones (sauf dans celles contrôlées par l'ICANN, où une certaine uniformité est imposée). Mes lecteurs français noteront que, comme le terme « registre » est court et largement utilisé, le gouvernement a inventé un nouveau mot, plus long et jamais vu auparavant, « office d'enregistrement ». - Titulaire (registrant, parfois holder) : la personne ou l'organisation qui a enregistré un nom de domaine.

- Bureau d'enregistrement (registrar) : dans le modèle RRR (Registry-Registrar-Registrant, mais ce modèle n'est pas obligatoire et pas universel), c'est un intermédiaire entre le titulaire et le registre.

- Hébergeur DNS (DNS operator) : la personne ou l'organisation qui gère les serveurs DNS. Cela peut être le titulaire, son bureau d'enregistrement, ou encore un acteur spécialisé dans cette gestion.

- EPP (Extensible Provisioning Protocol) : normalisé dans le RFC 5730, c'est le protocole standard entre bureau d'enregistrement et registre. Ce protocole n'a pas de lien avec le DNS, et tous les registres ne l'utilisent pas.

- Whois (nommé d'après la question Who Is?) : un protocole réseau, sans lien avec le DNS, normalisé dans le RFC 3912. Il permet d'interroger les bases de données du registre pour trouver les informations qui ne sont pas dans le DNS (comme le nom du titulaire, et des moyens de le contacter). Les termes de « base Whois » ou de « données Whois » sont parfois utilisés mais ils sont erronés puisque les mêmes bases peuvent être interrogées par d'autres protocoles que Whois, comme RDAP (voir définition suivante).

- RDAP (Registration Data Access Protocol) : un protocole concurrent de Whois, mais plus moderne.

Enfin, pour terminer, la section 8 de notre RFC couvre DNSSEC. Pas grand'chose de nouveau ici, DNSSEC étant plus récent et donc mieux défini.

Je rappelle que ce RFC n'est plus le document final, ce rôle est désormais tenu par son successeur, le RFC 8499.

L'article seul

RFC 7700: Preparation, Enforcement, and Comparison of Internationalized Strings Representing Nicknames

Date de publication du RFC : Décembre 2015

Auteur(s) du RFC : P. Saint-Andre (&yet)

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF precis

Première rédaction de cet article le 15 décembre 2015

Bien des protocoles Internet manipulent des noms qui doivent être parlants pour les utilisateurs et donc, de nos jours, doivent pouvoir être en Unicode. Les noms purement ASCII appartiennent à un passé révolu. Le groupe de travail PRECIS de l'IETF établit des règles pour ces noms, de manière à éviter que chaque protocole, chaque application, ne soit obligé de définir ses propres règles. Ce nouveau RFC contient les règles pour un sous-ensemble de ces noms : les noms qui visent plutôt à communiquer avec un utilisateur humain (par opposition aux noms qui sont indispensables aux protocoles réseaux, traités dans le RFC 7613). Ce RFC a été depuis remplacé par le RFC 8266.

Ces noms « humains » sont typiquement ceux qui sont présentés aux utilisateurs. Ils doivent donc avant tout être « parlants » et il faut donc qu'ils puissent utiliser la plus grande part du jeu de caractères Unicode, sans restrictions arbitraires (contrairement aux identificateurs formels du RFC 7613, pour lesquels on accepte des limites du genre « pas d'espaces »).

Le terme utilisé par le RFC pour ces noms « humains » est nicknames, terme qui vient du monde de la messagerie instantanée. Il n'y a pas de terme standard pour les désigner, certains protocoles (comme le courrier) parlent de display names (par opposition au login name ou account name), d'autres utilisent encore d'autres termes (l'article « An Introduction to Petname Systems » peut vous intéresser). Par exemple, dans un message électronique, on pourrait voir :

From: Valérie Pécresse <vp@les-républicains.fr>

Et, dans cet exemple, vp serait le nom formel

(mailbox name dans le courrier, login

name pour se connecter), alors que Valérie

Pécresse est le nickname, le nom

montrable aux humains. (Le concept de display

name dans le courrier est normalisé dans la section

3.4.1 du RFC 5322, son exact équivalent

XMPP, le nickname, est

dans XEP-0172.)

Comme l'illustre l'exemple ci-dessus, on veut évidemment que le nom puisse être en Unicode, sauf pour la petite minorité des habitants de la planète qui utilisent une langue qui peut s'écrire uniquement en ASCII.

Ces noms « parlants », ces nicknames, ne servent pas qu'à désigner des humains, ils peuvent aussi être utilisés pour des machines, des sites Web (dans les signets), etc.

On pourrait penser qu'il n'y a rien à spécifier pour permettre leur internationalisation. On remplace juste ASCII par Unicode comme jeu de caractères autorisé et vas-y, poupoule. Mais Unicode recèle quelques surprises et, pour que les nicknames fonctionnent d'une manière qui paraitra raisonnable à la plupart des utilisateurs, il faut limiter légèrement leur syntaxe.

Ces limites sont exposées dans la section 2 de notre RFC, qui

définit un profil de PRECIS. PRECIS,

Preparation, Enforcement, and Comparison of

Internationalized Strings est le sigle qui désigne le

projet « Unicode dans tous les identificateurs » et le groupe de

travail IETF qui réalise ce projet. PRECIS définit (RFC 7564) plusieurs classes d'identificateurs et

les nicknames sont un cas particulier de la

classe FreeformClass, la moins restrictive

(celle qui permet le plus de caractères).

Outre les restrictions de FreeformClass

(qui n'est pas complètement laxiste : par exemple, cette classe ne

permet pas les caractères de contrôle), le profil

Nickname :

- Convertit tous les caractères Unicode de type « espace » (la catégorie Zs) en l'espace ASCII (U+0020),

- Supprime les espaces en début et en fin du

nickname, ce qui fait que "

Thérèse" et "Thérèse" sont le même nom, - Fusionne toutes les suites d'espaces en un seul espace,

- Met tout en minuscules (donc les nicknames sont insensibles à la casse),

- Normalise en NFKC, plus violent que NFC, et réduisant donc les possibilités que deux nicknames identiques visuellement soient considérés comme distincts (cf. section 6, qui prétend à tort que ce serait un problème de sécurité ; comme souvent à l'IETF, le groupe de travail a passé beaucoup de temps sur un faux problème de « confusabilité », cf. UTS#39).

À noter qu'un nickname doit avoir une taille non nulle, après l'application des ces règles (autrement, un nickname de trois espaces serait réduit à... zéro).

Une fois ce filtrage et cette canonicalisation faite, les nicknames sont encodés en UTF-8 et peuvent être comparés par une simple égalité bit à bit.

La section 3 de notre RFC fournit quelques exemples amusants et instructifs de nicknames :

- "

Foo" et "foo" sont acceptables, mais sont le même nom (en application de la régle d'insensibilité à la casse), - "

Foo Bar" est permis (les espaces sont autorisés, avec les quelques restrictions indiquées plus haut), - "

Échec au roi ♚" est permis, rien n'interdit les symboles comme cette pièce du jeu d'échecs, le caractère Unicode U+265A, - "

Henri Ⅳ" est permis (ouvrez l'œil : c'est le chiffre romain à la fin, U+2163) mais la normalisation NFKC (précédée du passage en minuscules) va faire que ce nom est équivalent à "henri iv" (avec, cette fois, deux caractères à la fin).

Comme le rappelle la section 4 de notre RFC, les applications doivent maintenant définir l'utilisation de ces noms parlants, où peut-on les utiliser, etc. L'application peut donc avoir des règles supplémentaires, comme une longueur maximale pour ces nicknames, ou des caractères interdits car ils sont spéciaux pour l'application.

L'application ou le protocole applicatif a également toute

latitude pour gérer des cas comme les duplicatas : j'ai écrit plus

haut que "Foo Bar" et "foo

bar" étaient considérés comme le même

nickname mais cela ne veut pas dire que leur

coexistence soit interdite : certaines applications permettent à

deux utilisateurs distincts d'avoir le même

nickname. Même chose avec d'autres règles

« métier » comme la possibilité d'interdire certains noms (par

exemple parce qu'ils sont grossiers).

Le profil Nickname est désormais ajouté au

registre IANA (section 5 du RFC).

L'article seul

RFC 7687: Report from the Strengthening the Internet (STRINT) workshop

Date de publication du RFC : Décembre 2015

Auteur(s) du RFC : S. Farrell (Trinity College, Dublin), R. Wenning, B. Bos (W3C), M. Blanchet (Viagenie), H. Tschofenig (ARM)

Pour information

Première rédaction de cet article le 15 décembre 2015

Depuis les révélations d'Edward Snowden, les initiatives se multiplient pour « durcir l'Internet », c'est-à-dire le rendre plus résistant à la surveillance généralisée, telle que pratiquée par plusieurs pays (par exemple la France, où les politiques profitent cyniquement des attentats islamistes pour faire passer de plus en plus de lois liberticides). Début 2014, à Londres, s'est ainsi tenu l'atelier STRINT, qui a rassemblé une centaine de participants pour réfléchir à la meilleure façon de renforcer l'Internet contre cet espionnage. Ce RFC est le compte-rendu (très tardif) de cet atelier. Il résume les principales interventions, et les suggestions faites à cette occasion.

L'engagement de l'IETF à lutter contre la surveilance généralisée date de sa réunion de Vancouver, et a été formalisé dans le RFC 7258. C'est à la suite de cette réunion canadienne qu'a été tenu l'atelier STRINT, coorganisé par le projet STREWS, l'IAB et le W3C. STRINT signifie « Strengthening the Internet Against Pervasive Monitoring » et l'atelier s'est tenu juste avant la réunion IETF 89 à Londres.

L'atelier a été un succès. Prévu pour un petit nombre de participants (cent maximum : le but était de travailler, pas de faire des discours devant une immense salle), il a été rempli en peu de temps. (Outre les 100 participants physiques, jusqu'à 165 personnes ont suivi l'atelier à distance.) 67 articles avaient été soumis.

La section 2 du RFC résume les conclusions de l'atelier :

- La cryptographie bien faite est une protection efficace contre la surveillance massive et son usage plus intense est souhaitable.

- L'analyse de trafic est une menace réelle, et la cryptographie est ici moins efficace. Mais le problème reste insuffisamment connu et mérite d'avantage d'études.

- La surveillance massive est quelque chose de relativement nouveau et mérite des analyses du modèle de menace plus détaillées (le travail était en cours à l'époque, et cela a mené, entre autres, au RFC 7624).

- Cette surveillance massive mérite qu'on s'attaque à une mise à jour du RFC 3552.

- Le terme de « opportunistic security » a été brandi plusieurs fois pendant l'atelier. Il faut savoir que ce terme n'a pas de définition rigoureuse et est utilisé dans le monde de la sécurité pour désigner des tas de choses différentes. Depuis, l'IETF a publié sa définition, dans le RFC 7435.

- Un effort d'explication auprès des décideurs reste nécessaire, pour expliquer les problèmes techniques que pose la surveillance massive. (Belle naïveté de techniciens honnêtes qui croient que les politiques prennent des mauvaises décisions parce qu'ils ne sont pas bien informés.)

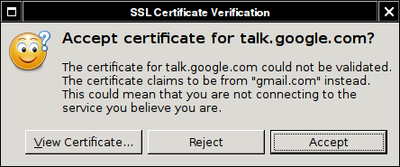

- La question des interfaces utilisateur est très importante et très difficile. Il existe désormais un net consensus chez les gens de la sécurité que l'utilisateur est un maillon crucial (et souvent fragile) de la chaîne de sécurité. Il reste à tirer des conséquences pratiques de ce consensus de principe. Par exemple, faut-il arrêter de présenter à l'utilisateur des choix dangereux, comme « le certificat n'a pas le bon nom, voulez-vous continuer ? » Si on répond « il ne faut pas proposer de tels choix », une coordination entre les auteurs de logiciels est nécessaire autrement ceux qui respectent le plus la sécurité risquent d'être considérés comme moins bon que ceux de leurs concurrents (comme on l'a déjà vu avec DNSSEC). Globalement, ce problème des interfaces utilisateur reste un champ de recherche ouvert.

- Développer des exemples de configurations sûres à copier/coller pour mettre dans son logiciel aiderait certainement (regardez par exemple la documentation de l'ANSSI sur HTTPS, section 2.1). Ce n'est pas un travail de normalisation et cela ne concerne donc pas directement l'IETF ou le W3C mais c'est certainement important.

- Plus directement de la responsabilité de ces SDO : faire un effort pour que les protocoles soient sûrs par défaut (un contre-exemple est SMTP, qui est en clair par défaut.)

- Apparemment plus anecdotique, mais néanmoins crucial vu leur vaste déploiement, résoudre le problème des portails captifs aiderait : aujourd'hui, ces portails utilisent les mêmes techniques que des attaquants et sont donc indistinguables d'une attaque.

La section 3 de notre RFC revient sur les buts de l'atelier. Une fois qu'on a décidé que la surveillance généralisée était une attaque, et qu'il fallait la combattre (RFC 7258), que faire de plus ?

- Se mettre d'accord sur des concepts comme celui de « sécurité opportuniste »,

- Mieux comprendre les compromis à faire (la sécurité n'est pas gratuite),

- Identifier les « maillons faibles » de la sécurité du Web,

- Et surtout, identifier les tâches concrètes qui relèvent des organismes de normalisation comme l'IETF ou le W3C et celles qui, sans relever directement de ces organismes, les aideraient dans leur tâche.

Pour atteindre ces buts, l'atelier était structuré pour maximiser les discussions (section 4 du RFC). Les papiers acceptés n'étaient pas présentés (les participants étaient supposés les avoir lus avant).

Quels furent les sujets couverts dans les sessions de l'atelier (section 5 du RFC) ? La session d'ouverture a discuté de questions plutôt « méta » comme la quantité minimale de métadonnées qui est vraiment nécessaire aux protocoles IETF pour faire leur travail, comme la recherche de « fruits à portée de main » (des solutions qui pourraient être déployées très rapidement), ou comme le niveau de sécurité considéré comme « suffisant » (il ne faut pas espérer atteindre une sécurité parfaite, quand l'attaquant a les moyens de la NSA).

La première session portait (section 5.2) sur les menaces. Pas de sécurité sérieuse sans une étude détaillée des menaces. Ce n'est pas la même chose de se protéger contre la DGSE ou le FSB et de se protéger contre le lycéen boutonneux dans son garage. La surveillance généralisée met en cause un modèle traditionnel de menaces, fondé sur une étude coût/bénéfice de la défense (ou de l'attaque d'ailleurs). Dans ce modèle traditionnel, on regardait ce que valait l'objectif à défendre et on calculait les dépenses de sécurité réalistes en fonction de cela. (L'attaquant faisait un calcul similaire, et pouvait migrer vers un autre objectif, si le premier envisagé était trop coûteux.) Mais, avec la surveillance généralisée, il n'y a plus de décisions d'attaquer tel ou tel objectif : on attaque tout le monde. Et l'attaquant étant en général un État, il ne fait pas de calcul de ROI (certaines bureaucraties étatiques sont même contentes quand c'est cher, cela permet de se « construire un empire » en réclamant des budgets toujours plus élevés).

Est-ce que la surveillance généralisée est plus facile s'il y a un petit nombre de silos très protégés (les GAFA, Google, Facebook, etc) ou s'il y a une multitude de petits sites, chacun avec son CozyCloud ou son YunoHost, chacun moins bien protégé que les grosses entreprises professionnelles, mais bénéficiant de la dispersion des données ? Si Facebook est certainement, pour un attaquant, un objectif plus difficile à craquer que le VPS de M. Michu, c'est également un objectif beaucoup plus intéressant : si on le craque, on a les données de centaines de millions de M. Michu. Le RFC suggère donc qu'il vaut mieux ne pas tout mettre chez les GAFA et disperser les objectifs. (Gentiment, il oublie de rappeler que certains attaquants n'ont pas besoin de pirater les GAFA : ils ont PRISM pour cela.)

La session a aussi mis en évidence l'importance d'utiliser un vocabulaire rigoureux quand on parle des menaces et des solutions techniques, surtout quand on s'adresse à un public non-spécialiste. Ainsi, les solutions contre les attaques de l'Homme du Milieu ne « protègent » pas contre ces attaques : elles les rendent simplement visibles. C'est la réaction aux alertes qui déterminera si on est protégé ou pas (pensez au traditionnel avertissement des navigateurs Web : « voulez-vous continuer malgré ce certificat mal fichu ? »).

Une autre session portait sur l'usage des outils de sécurité (section 5.3). Ce n'est pas tout de concevoir des outils géniaux, il faut encore qu'ils soient utilisés. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas assez le cas. Combien de messages circulent en clair quand ils devraient être chiffrés avec PGP ? Combien de SMS envoyés de manière à être lisibles par tous alors qu'il faudrait utiliser Signal (ex-TextSecure) ? Combien de webmestres renoncent à activer HTTPS parce qu'ils ne veulent pas payer une AC et subir ses procédures et son interface Web mal faite ?

Le RFC note que, dans ce dernier cas, ils ont raison, vu la faille fondamentale de ce système des AC : n'importe quelle AC peut émettre un certificat pour n'importe quel domaine. Donc, il suffit qu'une seule des centaines d'AC reconnues par le logiciel soit compromise pour faire s'effondrer tout l'édifice. Des solutions techniques existent (cf. RFC 6962 ou le RFC 6698, curieusement oublié ici).

Un des problèmes à l'usage des outils de sécurité peut être le modèle de confiance utilisé. Dans X.509, c'est « toutes les AC ont raison ». C'est très dangereux pour la sécurité. PGP a un modèle « réseau de confiance » qui a l'inconvénient de ne bien marcher que pour des petites communautés (il n'est pas réellement transitif). Un modèle longtemps méprisé par les experts en sécurité (ceux avec qui, si on les écoute, on ne déploie jamais aucune solution de sécurité, car aucune n'est parfaite) est le TOFU, utilisé par SSH ou Signal. Il a l'avantage d'être beaucoup plus facile pour les utilisateurs, mais l'attaque de l'Homme du Milieu reste possible pour la première connexion. La technique de l'« épinglage des clés » (RFC 7469) est une variante de TOFU.

Et pour SIP ? La constatation de l'atelier était que les fonctions de cryptographie dans SIP, pourtant bien normalisées, étaient peu utilisées. L'argument des opérateurs SIP est que les mises en œuvre de ce protocole sont peu interopérables et que la seule solution pour que ça marche est de modifier les échanges en cours de route, rajoutant ou enlevant des en-têtes SIP pour s'adapter à chaque logiciel. (S'ils ont raison, cela signifie que les RFC sur SIP n'étaient pas clairs, ou bien que les programmeurs ne les ont pas lus.)

Peut-être que WebRTC en tirera les leçons (RFC 8827). Après tout, WebRTC est mis en œuvre par les auteurs de navigateurs et ceux-ci n'ont pas les mêmes intérêts que les opérateurs SIP (les intermédiaires adorent modifier les données et détestent la sécurité de bout en bout).

Et pour XMPP (RFC 6120), pourquoi les techniques de sécurité existantes ne sont-elles pas plus fréquemment utilisées ? XMPP a de l'authentification et du chiffrement du canal, grâce à TLS, et de l'authentification et du chiffrement de bout en bout, grâce à OTR (qui a par contre le gros défaut d'être mal intégré au protocole XMPP). Mais le problème identifié pendant la session est plutôt que XMPP est peu utilisé. Contrairement au courrier électronique, où tout le monde utilise les solutions standard (SMTP et IMF), pour la messagerie instantanée, M. Michu fait une confiance aveugle à des systèmes fermés et privatifs comme Skype, dont la sécurité est inconnue ou inexistante.

Il y avait bien sûr une session consacrée aux questions non techniques (section 5.4) car on sait bien maintenant que « la sécurité n'est pas un produit, c'est un processus ». Installer un outil technique ne suffit pas. Il faut aussi traiter les questions d'éducation des utilisateurs, les questions politiques, les questions juridiques... Ainsi, l'excuse du terrorisme est largement utilisée par les États pour justifier des politiques répressives, tellement répressives qu'elles auraient été largement considérées comme inacceptables il y a seulement quelques années (voir par exemple ce qui se fait en France en ce moment avec l'état d'urgence). Il y aussi, note le RFC, le problème des traités internationaux pro-commerce (comme TTIP) qui contiennent souvent des mesures anti-vie privée.

On note que, d'une façon générale, ces problèmes non techniques étaient traditionnellement peu pris en compte par les organisations comme l'IETF, ou par les informaticiens en général. Cela fait très longtemps que les chercheurs en médecine, par exemple, ont des comités d'éthique qui se penchent sur les conséquences de leur travail. Faudrait-il faire la même chose pour les SDO ? Pour l'instant, les normes qui ont reçu une évaluation extérieure sur les questions de vie privée (comme l'API de géolocalisation) l'ont été ponctuellement, sans démarche systématique.

Cela n'interdit pas d'améliorer les outils et une session était consacrée à cette activité (section 5.5 du RFC). D'abord, l'atelier a discuté de la sécurité opportuniste (au sens de « essayer de chiffrer autant que possible, même sans authentification, ce serait mieux que rien »), en considérant qu'elle n'avait pas été assez utilisée jusqu'à présent. L'une des difficultés de cet opportunisme est de ne pas donner de faux sentiments de sécurité à l'utilisateur. Par exemple, il y avait un consensus dans l'atelier que, si un logiciel tente TLS et y réussit, mais sans authentification, il ne doit pas présenter à l'utilisateur des signes rassurants, genre petit cadenas. Le chiffrement ainsi obtenu est un progrès mais il ne faut pas donner l'impression qu'on s'arrête là.

Un aspect délicat à l'heure actuelle est de l'attitude à avoir

lorsqu'on ne peut pas chiffrer : est-ce parce que le pair ne sait

effectivement pas ou bien parce qu'un Homme du Milieu a réussi à

empêcher le chiffrement ? Pour des sessions qu'on veut sécurisées

(https://... vers sa banque), il faut

évidemment s'arrêter là. Mais pour les autres, il serait

intéressant, plutôt que de se rabattre sur de la communication en

clair, ce qui est souvent le choix, de se souvenir des

communications précédentes avec ce pair et de décider en fonction

du passé si ce problème de chiffrement est normal (une forme de

TOFU).

Là aussi, la terminologie est importante. Les descriptions des connexions utilisant le « chiffrement, si possible » (sécurité opportuniste) parlent souvent d'« échec » si la session chiffrée n'a pu être établie alors qu'un tel échec n'est pas pire que si on n'avait même pas essayé. Il faudrait plutôt parler d'« amélioration » quand on a réussi à lancer le chiffrement (et ne rien dire si on n'y est pas arrivé). Là aussi, le fait que les concepteurs de protocoles, les experts en sécurité et les programmeurs ne soient pas des spécialistes de l'interface utilisateur va jouer : il n'est pas évident de communiquer des informations sur le niveau de sécurité à l'utilisateur.

Autre point sur lequel il faudrait améliorer les outils, le fait de chiffrer systématiquement, sans action explicite de l'utilisateur. Sinon, il y a un risque que l'utilisateur ne chiffre que les documents sensibles, ce qui facilite la tâche des espions, en leur indiquant quels sont les documents importants. (C'est un des problèmes de PGP, je trouve.)

Il serait également intéressant d'améliorer TOFU. Un des gros problèmes de ce modèle, tel qu'il est utilisé dans SSH, est qu'il n'existe pas de mécanisme propre pour changer la clé d'un serveur (par exemple parce qu'on a mis à jour le logiciel). Idem si on utilise Signal : si votre correspondant a perdu son téléphone et en a acquis un nouveau, il faut manuellement vérifier la nouvelle identité (TOFU ne peut pas savoir si c'est un changement de clé légitime ou bien une attaque de l'Homme du Milieu).

Un sujet qui fait l'objet de nombreuses discussions dès qu'on parle de vie privée et de surveillance est celui des métadonnées (section 5.6). Chiffrer protège en effet très bien le contenu. Malgré quelques rumeurs, il est peu probable que même les plus puissants attaquants arrivent aujourd'hui à craquer le chiffrement bien fait (attention : bien chiffrer est beaucoup plus dur que ce n'en a l'air). Pour un attaquant rationnel, voler les clés, acheter ou menacer un destinataire légitime, ou encore corrompre le logiciel de chiffrement est bien plus aisé que de casser le chiffrement lui-même (c'est d'ailleurs pour cela que les discussions de détail sur la longueur des clés sont assez ridicules). Mais ce chiffrement n'aide pas si les métadonnées sont, elles accessibles. Pour prendre un exemple classique, imaginons deux personnes qui se téléphonent et chiffrent la communication. Le fait qu'ils se téléphonent est lui-même une information, qui peut être suffisante pour un espion, même s'il n'a pas accès au contenu des communications. C'est encore plus vrai si on a accès à plusieurs communications : si, à chaque fois que A appelle B au téléphone, B, immédiatement après avoir raccroché, appelle C, D et E, on en déduira facilement qu'on a identifié une chaîne de commandement, même si on n'a pas le contenu de leurs conversations. Cet exemple illustre bien le danger des métadonnées. Parfois, même la taille des messages donne des indications (si vingt fichiers de taille différente sont sur un serveur, l'observation du trafic, même chiffré, permet de savoir quel fichier a été récupéré).

Or, ces métadonnées sont partout, soit qu'elle soient absolument indispensables au fonctionnement des protocoles (comme l'adresse IP de destination dans les paquets IP), soit que leur potentiel d'indiscrétion n'ait pas été perçu tout de suite. Les supprimer n'est pas évident : un routeur a bien besoin de l'adresse de destination pour router !

Il y a trois techniques pour lutter contre l'espionnage par les

métadonnées : l'agrégation, le détour

(contraflow), et la dispersion

(multipath). L'agrégation consiste à regrouper

des conversations différentes dans un même flux de données. Par

exemple, si votre résolution DNS passe par

un gros résolveur partagé, les serveurs qu'interroge ce résolveur

auront du mal à identifier vos requêtes, toutes passant par le

résolveur. Idem en HTTP si on utilise un

relais partagé, sauf

évidemment si celui-ci laisse passer, ou, pire, ajoute, des

informations discriminantes comme le

User-Agent:. Même chose côté serveur : si vos

pages « sensibles » sont hébergées sur un serveur mutualisé, un

observateur aura du mal à dire ce qui était demandé (là

encore, tout est dans les détails : par exemple,

SNI peut trahir la communication).

Le détour consiste à passer délibérement par des chemins supplémentaires. C'est ce que fait un VPN ou, en encore mieux, Tor. Un espion qui voudrait identifier votre trafic devrait observer l'Internet en de nombreux points, et corréler ce qu'il voit.

Quant à la dispersion, elle consiste à envoyer les données par des moyens différents. Si vous commencez une conversation XMPP via de la 4G et que vous continuez en Wifi, l'attaquant aura davantage de mal que si toute la communication passe par un seul canal.

L'analyse de trafic donne souvent des résultats surprenants d'efficacité, dont les concepteurs de protocole ne se rendent pas compte. (Voir la bibliographie de FreeHaven, par exemple.) Il existe des méthodes pour la contrarier, comme d'ajouter des messages vides (padding, voir par exemple le RFC 7540, sections 6.1 et 10.7) mais elles ont un coût (par exemple en terme de débit) et ne sont pas faciles à utiliser.

Notez que les protections de bas niveau (couche 3) ne sont pas très utiles si les applications elle-même font fuiter des données. Un navigateur Web est particulièrement terrible sur ce point, voir le Panopticlick. C'est pour cela que Tor recommande l'usage du Tor Browser qui ne se contente pas de router les données via Tor, mais qui s'assure aussi que le navigateur ne vous trahit pas, et n'envoie qu'un minimum de données.

Un problème fréquent pour tous les systèmes de sécurité est celui des middleboxes, ces équipements intermédiaires qui se permettent de filtrer les messages, voire de les modifier. Beaucoup de protocoles de sécurité de l'Internet sont conçus pour une connexion de bout en bout : c'est le cas de TLS, par exemple. La middlebox viole cette supposition. On voit, par exemple, des middleboxes qui terminent la session TLS, analysent le trafic, puis re-chiffrent de l'autre côté. Pour passer l'authentification TLS, elles imposent en général de mettre le certificat d'une AC complice sur les ordinateurs clients. À noter que, dans la configuration TLS typique, le client authentifie le serveur mais pas le contraire. Ce qui veut dire qu'un serveur, même ultra-paranoïaque, n'a aucun moyen, contrairement au client, de détecter qu'une middlebox est présente.

Un autre exemple typique de middlebox courante est le portail captif (cf. RFC 6585 mais aussi le RFC 7710, issu des réflexions de cet atelier). Certains systèmes d'exploitation utilisent diverses heuristiques pour détecter la présence d'un portail captif afin, par exemple, de permettre une connexion automatisée. Mais ces heuristiques ne marchent évidemment pas toujours. (D'autant plus qu'il semble que certains points d'accès font tout pour empêcher ces heuristiques de marcher, afin d'empêcher les connexions automatisées.)

Idéalement, il faudrait un protocole nouveau permettant aux portails captifs de se signaler, sans avoir à jouer les Hommes du Milieu. Mais, même si un tel protocole était nnormalisé demain, il faut se rappeler que la plupart des points d'accès ne sont jamais mis à jour... (Un hôtel, par exemple, se moque pas mal de si son portail captif marche bien ou pas.)

L'atelier STRINT a ensuite vu les participants se répartir en petits groupes (break-outs) pour discuter en profondeur certains sujets. Par exemple, l'un de ces groupes s'attaquait à l'analyse des clients. Si certains ignorants ne considèrent que les navigateurs Web, les participants à l'atelier savaient bien, eux, qu'il existe une grande variété de logiciels clients. L'un des problèmes de ces clients est « que faire lorsqu'un certificat pose un problème ? » Certains administrateurs système disent simplement aux utilisateurs « continuez, ne vous inquiétez pas de cet avertissement », conseil qu'il sera difficile de faire désapprendre aux utilisateurs ensuite. Peut-être faudrait-il que les logiciels clients ne fournissent plus d'option pour passer outre un problème de certificat. Mais un tel changement devrait être fait plus ou moins simultanément par tous les auteurs de logiciels de cette catégorie. Autrement, il y a un risque que l'utilisateur croit que les logiciels les plus sûrs sont en tort, en l'empêchant de se connecter à son serveur.

Autre problème d'interaction entre la sécurité informatique et les facteurs humains, le cas des certificats auto-signés. Si un tel certificat est évidemment inacceptable pour une banque ou pour GitHub, pour un site personnel, il peut être tout à fait valable et en tout cas meilleur qu'une communication en clair. Un des aspects délirants de l'usage de HTTPS aujourd'hui est que bien des gérants de serveurs personnels n'activent pas HTTPS car obtenir un certificat est cher et compliqué, et utiliser un certificat auto-signé provoquerait des avertissements de sécurité injustifiés. Résultat : on reste en clair...

Un autre groupe travaillait sur l'activation par défaut des meilleurs choix de sécurité. Quant l'IETF dit que tous les programmes DOIVENT (MUST, cf. RFC 2119) mettre en œuvre tel protocole ou tel algorithme, cela veut dire qu'il doit être présent dans le code (MTI ou Mandatory To Implement, cf. RFC 3365). Mais cela ne signifie pas qu'il sera utilisé, s'il faut une action explicite de l'utilisateur ou de l'administrateur système pour l'activer. La très grande majorité des utilisateurs, et la plupart des administrateurs système, ne changent pas les réglages par défaut. Si on veut vraiment combattre la surveillance généralisée, il ne suffit pas d'avoir 2 ou 3 % des utilisateurs qui sont protégés. Il faut que presque tous le soient, donc passer du MTI au MTU (Mandatory To Use).

Enfin, un autre groupe break-out a planché sur la notion de « sécurité opportuniste » (opportunistic security). Le terme est très utilisé dans les milieux de la sécurité informatique mais n'a pas de définition précise. Plusieurs auteurs ont essayé d'en donner une définition (voir par exemple le RFC 4322) mais ces définitions sont très différentes les unes des autres. Depuis, l'IETF a publié la sienne, dans le RFC 7435.

On l'a dit, ce RFC arrive bien tard après l'atelier. Depuis, du travail a été fait. Juste après l'atelier, la réunion IETF de Londres a logiquement beaucoup couvert ces questions de protection contre l'espionnage. Ce fut par exemple la « DNSE BoF », première réunion physique du projet « DNS et vie privée », qui a depuis débouché sur le RFC 7626.

La totalité des articles présentés est en ligne.

L'article seul

RFC 7710: Captive-Portal Identification Using DHCP or Router Advertisements (RAs)

Date de publication du RFC : Décembre 2015

Auteur(s) du RFC : W. Kumari (Google), O. Gudmundsson

(CloudFlare), P. Ebersman

(Comcast), S. Sheng (ICANN)

Chemin des normes

Première rédaction de cet article le 14 décembre 2015

Les portails captifs sont une des plaies de l'accès à l'Internet. À défaut de pouvoir les supprimer, ce nouveau RFC propose des options aux protocoles DHCP et RA pour permettre de signaler la présence d'un portail captif, au lieu que la malheureuse machine doive le détecter elle-même. depuis, il a été remplacé par le RFC 8910.

On trouve de tels portails captifs en de nombreux endroits où de l'accès Internet est fourni, par exemple dans des hôtels ou des cafés. Tant que l'utilisateur ne s'est pas authentifié auprès du portail captif, ses capacités d'accès à l'Internet sont très limitées. Quels sont les problèmes que pose un portail captif ?

- Le plus important est qu'il détourne le trafic normal : en cela, le portail captif est une attaque de l'Homme du Milieu et a donc de graves conséquences en terme de sécurité. Il éduque les utilisateurs à trouver normal le fait de ne pas arriver sur l'objectif désiré, et facilite donc le hameçonnage.

- Le portail captif ne marche pas ou mal si la première connexion est en HTTPS, ce qui est de plus en plus fréquent. Là encore, il éduque les utilisateurs à trouver normaux les avertissements de sécurité (« mauvais certificat, voulez-vous continuer ? »).

- Le portail captif n'est pas authentifié, lui, et l'utilisateur est donc invité à donner ses informations de créance à un inconnu.

- En Wifi, comme l'accès n'est pas protégé par WPA, le trafic peut être espionné par les autres utilisateurs.

- Spécifique au Web, le portail captif ne marche pas avec les activités non-Web (comme XMPP). Même les clients HTTP non-interactifs (comme une mise à jour du logiciel via HTTP) sont affectés.

Pourquoi est-ce que ces hôtels et cafés s'obstinent à imposer le passage par un portail captif ? On lit parfois que c'est pour authentifier l'utilisateur mais c'est faux. D'abord, certains portails captifs ne demandent pas d'authentification, juste une acceptation des conditions d'utilisation. Ensuite, il existe une bien meilleure solution pour authentifier, qui n'a pas les défauts indiqués plus haut. C'est 802.1X, utilisé entre autres dans eduroam (voir RFC 7593). La vraie raison est plutôt une combinaison d'ignorance (les autres possibilités comme 802.1X ne sont pas connues) et de désir de contrôle (« je veux qu'ils voient mes publicités et mes CGU »).

L'IETF travaille à développer un jour un protocole complet d'interaction avec les portails captifs, pour limiter leurs conséquences. En attendant, ce RFC propose une option qui permet au moins au réseau local de signaler « attention, un portail captif est là, ne lance pas de tâches - comme Windows Update - avant l'authentification ». Cette option peut être annoncée par le serveur DHCP (RFC 2131 et RFC 8415) ou par le routeur qui envoie des RA (RFC 4861).

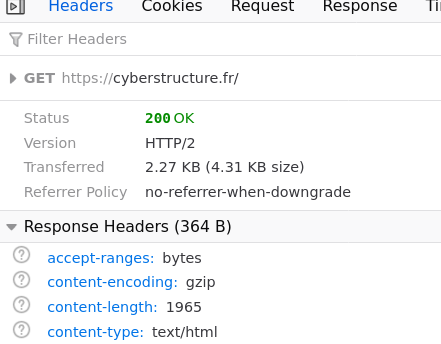

Cette option (section 2 du RFC) annonce au client qu'il est derrière un portail captif et lui fournit l'URI de la page d'authentification (ce qui évite d'être détourné, ce qui est grave quand on utilise HTTPS). Dans cet URI, le serveur HTTP doit être désigné par son adresse IP, pour éviter d'avoir à faire du mensonge DNS.

Les sections 2.1, 2.2 et 2.3 de notre RFC donnent le format de l'option en DHCP v4, DHCP v6 et en RA. Le code DHCP v4 est 160 (qui était malheureusement squatté, ce qui a nécessité son changement dans le RFC 8910), le DHCP v6 est 103 et le type RA est 37.

La section 4 de notre RFC étudie les conséquences de cette option pour la sécurité. Elle rappelle que DHCP et RA ne sont pas sécurisés, de toute façon. Donc, un méchant peut envoyer une fausse option « il y a un portail captif, allez à cet URI pour vous authentifier » mais le même méchant peut aussi bien annoncer un faux routeur...

Il est même possible que cette option nouvelle améliore la sécurité, en n'encourageant pas les utilisateurs à couper les mécanismes de validation comme la vérification des certificats, contrairement à ce que font les portails captifs actuels.

Pour DHCP, la plupart des serveurs permettent de servir une option quelconque, en mettant ses valeurs manuellement et une future mise à jour ne servira donc qu'à rendre l'usage de cette option plus simple. Autrement, il n'existe pas encore de mise en œuvre côté clients DHCP ou RA. (Pour des nouvelles plus récentes, voir le RFC 8910.)

L'article seul

RFC 7720: DNS Root Name Service Protocol and Deployment Requirements

Date de publication du RFC : Décembre 2015

Auteur(s) du RFC : M. Blanchet (Viagenie), L-J. Liman (Netnod)

Première rédaction de cet article le 13 décembre 2015

L'Internet repose en grande partie sur

le DNS (si ce

dernier est en panne, presque plus rien ne fonctionne) et le DNS

doit à sa nature arborescente de dépendre de sa racine ou plus

exactement de ses serveurs

racine. La gestion de ces derniers est donc une

question cruciale, même si les débats sur la gouvernance de

l'Internet se focalisent plutôt sur des sujets moins

concrets comme la création (ou non) du TLD .vin. Ce très

court RFC

précise les obligations des serveurs racine en terme de protocoles réseau à

suivre. D'autres documents décrivent les exigences

opérationnelles. (Voir notamment le RSSAC

001: Service Expectation of Root Servers.)

Avant, ces obligations étaient dans un seul RFC, le RFC 2870. Il contenait des recommandations concernant les protocoles, donc plutôt du ressort de l'IETF, et d'autres concernant les règles quotidiennes des opérations d'un serveur racine, considérées aujourd'hui comme relevant plutôt du RSSAC (Root Server System Advisory Committee, qui publie ses propres recommandations dans le document nommé RSSAC-001). Ce RFC est donc encore plus court que son prédécesseur, désormais document historique.

À noter que les serveurs racine ne servent pas que la racine, mais aussi

root-servers.net, domaine dans lequel ils

sont nommés. Certains d'entre eux servent également .arpa.

Le cœur de notre RFC est la section 2 qui exige que les serveurs racine :

- Suivent le protocole DNS (encore heureux...),

- Soient capables de répondre en IPv4 et IPv6 (en octobre 2015, deux serveurs, E et G, n'avaient toujours pas d'IPv6),

- Soient capables de répondre en UDP et en TCP,

- Doivent gérer les sommes de contrôle UDP,

- Doivent évidemment gérer DNSSEC, pour pouvoir servir la racine, qui est signée,

- Doivent gérer EDNS (RFC 6891).

La plupart de ces règles vont de soi mais, en 2015, on rencontre hélas encore des serveurs DNS qui n'ont pas EDNS ou bien qui n'ont pas TCP (sans même parler d'IPv6...)

Moins liées aux protocoles, il y a deux autres exigences dans la section 3 :

- Répondre à tous les clients (c'est un principe de neutralité du réseau, qui a d'amusantes conséquences de gouvernance, par exemple les serveurs gérés par l'armée US doivent répondre aux requêtes venant d'Iran...),

- Servir l'unique racine « officielle », cf. RFC 2826 et pas une éventuelle racine alternative. Évidemment, cela implique de ne pas la modifier : les serveurs racine sont des imprimeurs, pas des éditeurs.

Merci à Lancelot et Atlal (et Opale), qui savent pourquoi...

L'article seul

RFC 7682: IRR & Routing Policy Configuration Considerations

Date de publication du RFC : Décembre 2015

Auteur(s) du RFC : D. McPherson (Verisign), S. Amante

(Apple), E. Osterweil

(Verisign), L. Blunk (Merit

Network), D. Mitchell (Singularity

Networks)

Pour information

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF grow

Première rédaction de cet article le 13 décembre 2015

On le sait, il n'y a pas de

chef de l'Internet. Personne ne

reste dans un bureau toute la journée avec pour mission l'envoi de

règles qui seront immédiatement appliquées par tous les acteurs de

l'Internet. C'est même le cas des fonctions les plus essentielles

de l'Internet comme l'échange des tables de

routage. Tout l'Internet ne tient que parce

que les opérateurs sont d'accord entre eux pour s'échanger

l'information qui se retrouvera dans ces tables « pour joindre le

préfixe 2001:db8:fe2::/48, passez par moi, je

connais un chemin que j'ai appris des AS

64499 puis 429496613 ». Cet accord de principe se double d'un

accord technique sur le protocole à utiliser :

BGP, normalisé dans le RFC 4271. Et au-delà, rien, aucun accord : chaque opérateur

est libre de sa politique et notament de ce qu'il accepte ou

refuse. Un opérateur peut refuser les préfixes plus spécifiques

que /32, par exemple. Chacun est maître chez soi. En pratique,

bien des opérateurs refusent les préfixes qui ne sont pas dans un

IRR. C'est quoi, un IRR ? Qui les gère ?

Qui décide de ce

qu'on met dans un IRR ?. Ce nouveau RFC

explore la question.

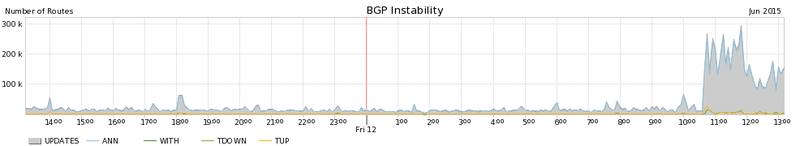

Un IRR (Internet Routing Registry) est une base de données stockant des préfixes d'adresses IP et des informations de politique associées comme, par exemple, le ou les AS qui sont autorisés à annoncer ce préfixe en BGP ou bien les communautés BGP (RFC 1997) utilisées. Le RFC 1787, dans sa section 7, décrit l'importance de partager l'information entre les opérateurs. Certes, chacun est maître chez lui, mais tout serait plus simple si chacun partageait avec les autres, pour limiter le risque de décisions malencontreuses.

Mais les IRR ont des problèmes et des limites (introduction en section 3). Première catégorie de problèmes, l'exactitude et l'intégrité des données stockées (section 4). Comme tous les registres utilisés sur l'Internet, les IRR sont plein de données fausses ou dépassées. Les personnes qui mettent ces données dans les registres n'ont guère de motivations pour mettre des données correctes et encore moins pour les mettre à jour. Les données sont donc souvent erronées.

En outre, il n'existe pas de moyen largement déployé de vérifier ces données dès le départ. Si Pakistan Telecom met dans un IRR qu'ils sont autorisés à annoncer le préfixe de YouTube, comment vérifier qu'ils ont le droit de le faire ? Le langage utilisé pour les IRR, RPSL (normalisé dans le RFC 2622) le permet techniquement mais en l'absence d'un mécanisme de signature cryptographique entre le préfixe et l'AS, cela ne permet pas de s'assurer de l'authenticité du contenu de l'IRR. Le RFC note à juste titre que cette absence de mécanisme de signature vient en partie d'un manque d'intérêt de la communauté des opérateurs : tout le monde se plaint des détournements BGP mais personne n'est prêt à faire les considérables efforts qu'il faudrait pour tout certifier.

Bien sûr, certains IRR ont des mesures de sécurité (par exemple, dans la base RIPE, seul le titulaire d'un préfixe peut ajouter des routes pour ce préfixe, cf. RFC 2725 et c'est une obligation contractuelle, cf. ripe-637) mais cela ne s'étend pas aux autres IRR, qui ne peuvent pas vérifier que cette sécurité a été respectée. Difficile donc de savoir quelle politique de sécurité a été utilisée par un IRR donné.

Même quand les données sont correctes, en l'absence de mécanismes de vérification fondés sur la cryptographie, on peut parfois se retrouver avec des données fausses alors qu'elles étaient justes au départ.

Il existe de nombreuses propositions pour créer de tels systèmes de vérification et de certification (TASRS, HotNets-X et bien sûr la RPKI) mais aucune n'a encore un déploiement suffisant.

Comme indiqué plus haut, une partie du problème est le manque

de motivation : le titulaire d'une ressource Internet (un préfixe

IP, par exemple) peut avoir un intérêt direct à ajouter une

information dans un IRR (par exemple parce que son

transitaire est strict, et lui impose cet ajout, avant d'accepter

l'annonce BGP du titulaire) mais il a rarement de raison objective

de le maintenir à jour ou, surtout, de le détruire quand il n'est

plus utilisé. Certains acteurs bâtissent leurs filtres d'annonces

BGP à partir des IRR, ce qui fait qu'une information manquante se

paie d'un manque de visibilité BGP. Mais il n'y a aucune pénalité à

avoir de l'information en trop. Si un client, titulaire d'un

préfixe IP, passe d'un transitaire strict, qui lui imposait une

entrée dans un IRR (par exemple un objet

route dans la base

RIPE-NCC) vers un transitaire laxiste qui

n'impose rien, le client n'a aucune motivation (à part la pureté

de l'IRR, qui n'intéresse qu'une poignée de barbus fanatiques

utilisant OpenBSD) à changer l'ancienne entrée. Il la laissera probablement

telle quelle. Le nouveau transitaire, qui ignore l'IRR, n'en

tiendra pas compte.

Une des rares motivations concrètes qui pourrait mener à un nettoyage des IRR est le manque de mémoire dans les routeurs : les filtres pourraient devenir trop gros, si personne ne nettoie jamais. Heureusement pour les utilisateurs des routeurs, mais malheureusement pour la pureté de l'IRR, les routeurs PE modernes ont en général assez de mémoire dans leur module de routage (control plane) pour que cela ne soit plus un problème.

Autre problème avec les IRR, le fait que leur modèle de

sécurité soit en général basé sur « le titulaire peut tout, les

autres ne peuvent rien ». Si une information est dépassée, un

tiers qui s'en aperçoit ne peut rien faire, seul le titulaire est

autorisé à la modifier. Pas moyen de nettoyer pour compenser la

négligence d'un titulaire. C'est pour cela que le RFC 2725 avait prévu le mécanisme

auth-override, qui semble n'avoir jamais été

mis en œuvre.

Pour accéder aux données des IRR, on utilise souvent whois. Un exemple (une liste des IRR existe en ligne) :

% whois -h whois.radb.net 192.134.5.10

route: 192.134.5.0/24

descr: NIC-FR-SITE-TH3

origin: AS2485

mnt-by: FR-NIC-MNT

mnt-lower: FR-NIC-MNT

mnt-routes: FR-NIC-MNT

changed: jean-philippe.pick@nic.fr 20110214

remarks: Peering: peering@nic.fr

remarks: NOC: noc@nic.fr

remarks: Info: http://www.nic.fr/

source: RIPE

remarks: ****************************

remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED

remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal

remarks: * data has been removed from this object.

remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at:

remarks: * http://www.ripe.net/whois

remarks: ****************************

On y voit que seul l'AS 2485 est autorisé à être l'origine d'une

annonce pour le préfixe 192.134.5.0/24.

Un plaisir des IRR existants est qu'on n'a pas de moyen

simple, étant donné une ressource Internet (par exemple un préfixe

IP), de savoir quel IRR utiliser. Les clients logiciels existants

doivent utiliser diverses heuristiques. Par exemple GNU whois utilise un

fichier de configuration local - /etc/whois.conf, des règles incluses dans

le client - fichier ip_del_list dans le

source, et compte sur le serveur whois de

l'ARIN pour le rediriger, pour les

ressources inconnues (cette fonction de redirection étant une

extension absente du protocole officiel whois, normalisé dans le

RFC 3912).

À noter que whois ne fournit aucune confidentialité : le protocole est du simple TCP en clair sur le port 43. (Le protocole RDAP, lui, fournit un mécanisme de chiffrement via TLS.)