Ce blog n'a d'autre prétention que de me permettre de mettre à la disposition de tous des petits textes que j'écris. On y parle surtout d'informatique mais d'autres sujets apparaissent parfois.

RFC 7422: Deterministic Address Mapping to Reduce Logging in Carrier Grade NAT Deployments

Date de publication du RFC : Décembre 2014

Auteur(s) du RFC : C. Donley (CableLabs), C. Grundemann (Internet Society), V. Sarawat, K. Sundaresan (CableLabs), O. Vautrin (Juniper Networks)

Pour information

Première rédaction de cet article le 26 décembre 2014

Un nouveau RFC pour Big Brother : quand un FAI veut savoir quel abonné utilisait telle adresse IP à tel moment, c'est simple, non, il lui suffit de regarder les journaux du système d'allocation d'adresses ? En fait, non, c'est simple en théorie, mais cela a beaucoup été compliqué par le développement du partage d'adresses, dont l'exemple le plus connu est le CGN. Si la police ou les ayants-droit disent à un FAI « on voudrait savoir qui utilisait 192.0.2.199 le mercredi 24 décembre à 08:20 », le FAI va se rendre compte que des dizaines d'abonnés utilisaient cette adresse IP à ce moment. Trouver l'abonné exact va nécessiter d'examiner d'énormes journaux. Ce RFC propose donc une méthode pour réduire la taille de ces journaux, en attribuant les ports du CGN de manière partiellement déterministe. L'examen des journaux pourra donc être plus efficace et on trouvera plus vite le méchant abonné qui a osé commettre des délits impardonnables, comme de partager des œuvres culturelles.

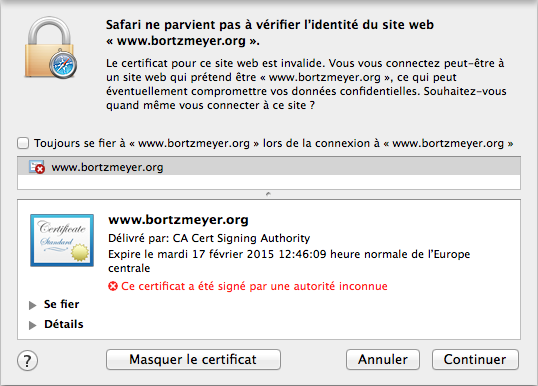

Le problème de l'identification d'un abonné précis, en présence de partage d'adresses IP est difficile. (Cela concerne IPv4 seulement car IPv6 n'a pas ce problème et son déploiement natif complet résoudrait le problème pour moins cher - cf. RFC 7021 ; mais, comme disaient les Shadoks, « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ») Je recommande fortement la lecture du RFC 6269 pour en saisir tous les aspects. Notez déjà un point important : si on n'a pas noté, au moment de l'observation du comportement illégal, non seulement l'adresse IP source, mais également le port source, on n'a guère de chance de remonter jusqu'à un abonné individuel, dès qu'il y a utilisation du CGN. Un premier pré-requis est donc que les serveurs journalisent le port source (comme demandé par le RFC 6302) et que les systèmes d'observation du réseau enregistrent ce port. Ensuite, muni de l'adresse IP source, du port source, et d'une heure exacte (ce qui suppose que tout le monde utilise NTP ou équivalent, cf. RFC 6269, section 12), on peut aller voir le FAI et lui poser la question « on voudrait savoir qui utilisait 192.0.2.199:5347 le mercredi 24 décembre à 08:20 » (notez la nouveauté, la mention du port, ici 5347). Si le FAI alloue dynamiquement adresses et ports en sortie, et journalise ces allocations, il lui « suffira » de faire un grep dans les journaux pour donner la réponse. Mais, et ce mais est à l'origine de notre nouveau RFC, ces journaux peuvent être de très grande taille.

Le partage massif d'adresses, tel que pratiqué dans les CGN, est motivé par l'épuisement des stocks d'adresses IPv4. Plusieurs RFC décrivent des variantes du concept de CGN (RFC 6264, RFC 6333...) mais tous ont un point commun : une adresse IP est partagée, non pas seulement entre les membres d'un même foyer, mais entre des abonnés d'un même FAI, abonnés qui ne se connaissent pas, et ne forment pas légalement une entité unique. Pas question donc, dans un état de droit, de punir tous les utilisateurs de 192.0.2.199 parce que l'un d'entre eux a fait quelque chose d'illégal, comme de distribuer des fichiers pris dans l'entreprise qui pirate les ordinateurs de ses clients.

A priori, l'information sur qui utilisait quel couple {adresse, port} à un moment donné est connue du CGN. Il l'enregistre, quelque chose du genre (syntaxe imaginaire) :

2014-12-24T08:20:00 Outgoing connection from 10.4.8.2:6234, allocate 192.0.2.199:5347 2014-12-24T08:21:15 192.0.2.199:5347 is now free (used for 10.4.8.2:6234)

Le FAI sait donc que l'adresse interne correspondant à 192.0.2.199:5347 était 10.4.8.2 et il peut alors consulter son plan d'adressage interne pour savoir de quel abonné il s'agit (ou bien consulter un autre journal si ces adresses internes sont elle-mêmes dynamiques). Au fait, si vous voulez un exemple réel des journaux d'un routeur CGN, voici un extrait de la documentation de Juniper :

Jun 28 15:29:20 cypher (FPC Slot 5, PIC Slot 0) {sset2}[FWNAT]: ASP_SFW_CREATE_ACCEPT_FLOW: proto 6 (TCP) application: any, ge-1/3/5.0:10.0.0.1:8856 -> 128.0.0.2:80, creating forward or watch flow ; source address and port translate to 129.0.0.1:1028

Jun 28 15:29:23 cypher (FPC Slot 5, PIC Slot 0) {sset2}[FWNAT]:ASP_NAT_POOL_RELEASE: natpool release 129.0.0.1:1028[1]

Comme dans mon exemple imaginaire, on y voit que deux entrées sont

enregistrées, pour l'allocation du port et pour sa libération (sur les

routeurs A10, on peut configurer séparement les

formats de journalisation pour ces deux événements, avec les mots-clés

fixed-nat-allocated et fixed-nat-freed).

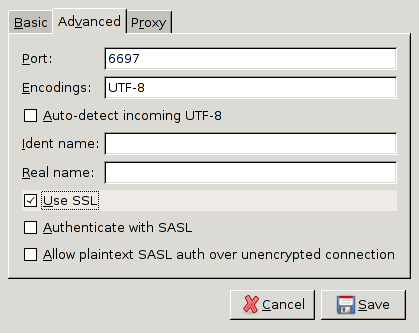

Mais quelle est la taille de ces journaux de ces CGN ? L'expérience montre des tailles de 150 à 175 octets par entrée, ce qui est la taille de mon exemple imaginaire ci-dessus, qui journalise en mode texte (cela peut bien sûr se faire de manière structurée dans une base de données, ou bien cela peut se comprimer, les journaux texte se réduisent facilement d'un facteur 2 ou 3 à la compression). Mais à quelle rythme les entrées sont-elles créées ? Il ne semble pas y avoir beaucoup d'études précises sur ce sujet mais des observations chez des FAI états-uniens indiquent des moyennes par abonné autour de 33 000 connexions par jour. Cela ferait plus de 5 mégaoctets par jour et par abonné. Avec un million d'abonnés, le FAI devrait stocker 150 téraoctets par mois. Et il faut la capacité d'acheminer ces journaux : avec seulement 50 000 abonnés, il faut dédier 23 Mb/s entre le routeur CGN et le serveur de journalisation.

Et, une fois stockées les données, il reste à les fouiller. Il faut trouver deux évenements (le début de l'allocation et sa fin) au milieu de ces énormes fichiers, ce qui va prendre du temps.

Une solution élégante, préconisée par notre RFC, est d'avoir un mécanisme déterministe d'allocation des ports en sortie, de manière à ne pas avoir à journaliser l'allocation. Il suffira alors de faire tourner l'algorithme à l'envers pour savoir qui avait tel couple {adresse IP publique, port}.

Quelle est la dynamique d'allocation des ports ? Même si un abonné utilise des milliers de connexions par jour, à un instant donné, sa consommation est bien plus faible. Si le rapport entre le nombre d'abonnés et le nombre d'adresses IP publiques est faible (mettons de l'ordre de 10), chaque abonné pourra utiliser des milliers de ports sans gêner les autres. On peut donc allouer des intervalles entiers de ports, sans avoir besoin de journaliser chaque allocation d'un port donné. Il « suffit » donc d'avoir une fonction déterministe, qui associe à chaque adresse IP interne une adresse IP externe et un intervalle de ports externes. Un exemple trivial d'une telle fonction serait l'allocation de l'intervalle 1024-2999 au premier (dans l'ordre des adresses IP internes) abonné, de 3000-4999 au deuxième, etc. Lorsqu'on a épuisé les numéros de port, on passe à la deuxième adresse IP publique et on recommence. En sens inverse, lorsqu'on recevra la requête « qui utiisait 192.0.2.1:4219 le mercredi 24 décembre à 08:20 ? », on saura, sans consulter le journal, que c'était le deuxième de nos abonnés (deuxième intervalle de ports de la première adresse publique). Cette fonction n'est qu'un exemple, la décision d'utiliser telle ou telle méthode est une décision purement locale. (Attention à ne pas allouer les ports séquentiellement dans l'intervalle donné, afin de limiter les risques pour la vie privée de l'abonné. La section 5 du RFC détaille ce risque pour la vie privée, et suggère des mesures.)

Pour cela, le routeur CGN a besoin de connaitre la liste des adresses internes (avec certains CGN comme DS-Lite, technique de coexistence temporaire IPv4/IPv6, ce seront des adresses IPv6, cf. la section 4 de notre RFC), celles des adresses externes disponibles pour sa fonction de CGN, le nombre total d'abonnés (pour calculer le rapport avec le nombre d'adresses publiques), le nombre de ports par utilisateur, la liste des ports à ne pas utiliser, et, bien sûr, la fonction déterministe de correspondance entre une adresse interne et un couple {adresse externe, port externe}. Parmi les fonctions possibles :

- Allocation séquentielle (comme dans l'exemple proposée plus haut, ou dans l'exemple plus détaillé de la section 2.3 du RFC),

- Entrelacement : si on a un facteur de 10 entre le nombre d'abonnés et le nombre d'adresses publiques, on alloue à chaque abonné un port sur dix. Le premier abonné a les ports 1024, 1034, 1044, etc,le deuxième 1025, 1035, etc,

- Alternance sur l'adresse : un abonné utilise toujours le même port externe mais avec une adresse IP publique différente par connexion. Cela ne marche que si on a autant d'adresses IP publiques que de connexions par abonné mais cela simplifie beaucoup la recherche,

- Méthode cryptographique, inspirée de la section 2.2 du RFC 6431 : on chiffre une concaténation d'une clé et d'autres informations et le résultat chiffré nous donne le port externe à utiliser. Attention, il faudra la clé pour inverser la fonction et donc retrouver l'abonné, il ne faut pas la jeter si on veut pouvoir répondre à des demandes concernant un passé un peu lointain, alors que les clés ont été changées.

Outre les ports « système » (RFC 6335), exclus de l'allocation, il est prudent de garder en réserve un intervalle de ports pour des allocations dynamiques traditionnelles, avec journalisation de l'allocation. Cela permet, par exemple, de gérer les utilisateurs avancés qui utilisent tellement de connexions sortantes qu'ils épuisent l'intervalle des ports. Avec cette réserve, on pourra toujours les satisfaire. Il faudra certes enregistrer ces allocations mais on aura quand même gagné en taille, en ne journalisant que moins d'information.

Comme on n'a rien sans rien, la plupart des méthodes d'allocation déterministe sont moins « efficaces » qu'une allocation purement dynamique, au sens où elles sous-utilisent les ports (pour les utilisateurs peu gourmands). En outre, elles imposent davantage de travail aux équipes opérationnelles (choix d'un algorithme, réglage de ses paramètres...). D'autre part, il ne faut pas s'imaginer qu'un CGN dissimule sérieusement l'abonné final, l'algorithme d'allocation des ports peut toujours être rétroingénierié (cf. section 6, sur la sécurité).

À noter qu'il faut aussi, pour que tout se passe bien, noter la configuration du CGN et ses éventuels changements. Pas question d'appliquer l'algorithme d'aujourd'hui à une requête judiciaire qui concernerait le mois précédent, si l'algorithme ou ses paramètres ont changé. Il faut donc que le routeur CGN journalise également les changements de paramètres (comme le nombre de ports par abonné).

L'article seul

RFC 7405: Case-Sensitive String Support in ABNF

Date de publication du RFC : Décembre 2014

Auteur(s) du RFC : P. Kyzivat

Chemin des normes

Première rédaction de cet article le 24 décembre 2014

La plupart des RFC contenant une grammaire formelle pour un format ou un protocole, utilisent le langage ABNF, normalisé dans le RFC 5234. Une des particularités d'ABNF, qui agace beaucoup de monde depuis le début, est le fait que les chaînes de caractères sont forcément insensibles à la casse. Si on veut les rendre sensibles à la casse, ce qui est une demande assez fréquente, il faut utiliser des trucs plus ou moins propres. D'où ce nouveau RFC qui fait sauter l'obstacle en permettant enfin d'indiquer qu'une chaîne de caractères est sensible à la casse.

Voici un exemple tiré du RFC 7208, qui décrit SPF :

mx = "mx" [ ":" domain-spec ] [ dual-cidr-length ]

Du fait de l'insensibilité à la casse, un enregistrement SPF peut

inclure mx:example.net/26 mais aussi

mX:example.net/26,

MX:example.net/26 ou

Mx:example.net/26. Ce comportement est souvent

raisonnable mais, dans certains cas, il ne convient pas et on ne peut

plus alors utiliser des chaînes de caractères, il faut (RFC 5234, section 2.3), indiquer explicitement les

valeurs numériques de chaque caractère. Par exemple, dans le RFC 4997, les identificateurs sont forcément en

majuscule et le littéral THIS doit donc être

défini par :

THIS = %d84.72.73.83

Si on l'avait défini :

THIS = "THIS"

alors, il aurait pu être écrit en minuscules ou en mixte.

Donc, désormais, la règle est que les chaînes de caractères en ABNF

peuvent être précédées de %i pour indiquer

qu'elles sont insensibles à la casse ou %s pour

dire qu'elles ne le sont pas. Comme %i est la

valeur par défaut (pour préserver la compatibilité), elle sera souvent

omise. La définition du RFC 4997 plus haut

aurait donc pu être :

THIS = %s"THIS"

À ma connaissance, les différents outils ABNF en http://tools.ietf.org/ n'ont pas encore fait l'objet d'un

examen systématique pour déterminer s'ils intégraient la nouvelle norme.

L'article seul

RFC 7413: TCP Fast Open

Date de publication du RFC : Décembre 2014

Auteur(s) du RFC : Y. Cheng, J. Chu, S. Radhakrishnan, A. Jain

(Google)

Expérimental

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF tcpm

Première rédaction de cet article le 19 décembre 2014

Quand on parle de performances sur l'Internet, on se focalise souvent exclusivement sur la capacité du réseau. C'est, par exemple, l'argument quasi-exclusif des FAI : « Avec la fibre Machin, passez à la vitesse supérieure, XXX Mb/s ». Mais un autre facteur de la qualité de l'expérience utilisateur est la latence, à savoir le temps qu'il faut attendre pour recevoir une réponse. Par exemple, pour accéder à une page Web, avant même d'envoyer le premier octet « utile », il faut réaliser une « triple poignée de mains » (RFC 793, section 3.4) avec le serveur, pour établir la connexion, et cette poignée de mains nécessite pas moins de trois paquets, donc il faudra attendre trois fois le temps d'un aller simple, avant de pouvoir foncer et envoyer les images de chats (ou de loutres). Ce nouveau RFC, encore officiellement expérimental, mais déjà largement déployé, vise à raccourcir ce délai d'ouverture d'une connexion avec le serveur.

L'idée est ancienne (on la trouve par exemple dans le système T/TCP

du RFC 1644, et dans les autres systèmes résumés

en section 8) mais le problème est plus difficile

à résoudre qu'il n'en a l'air, notamment si on veut garder un bon

niveau de sécurité (le problème qui a tué T/TCP). L'idée est ancienne, car devoir

attendre trois voyages avant de pouvoir envoyer les données contribue

sérieusement à la latence d'applications comme le Web. Si le serveur

est à 100 ms de distance, on attendra au moins 300 ms avant que des

données ne commencent le voyage. Et, contrairement à la capacité, la

latence ne s'améliore pas avec le temps et les progrès de l'électronique. Des mesures faites sur

Chrome montre que la triple poignée de mains de TCP

est responsable de 25 % de la latence moyenne des requêtes HTTP. Il existe des solutions pour

certaines applications. Par exemple, pour HTTP,

on peut utiliser les connexions persistantes (RFC 7230, section 6.3). L'établissement de ces connexions

prendra autant de temps qu'avant mais ce « coût » ne sera payé qu'une

fois : les requêtes/réponses ultérieures avec le même serveur HTTP

réutiliseront la connexion TCP existante (et, si elles ne viennent

pas, la connexion finit par être coupée, par exemple au bout de cinq

minutes pour Chrome). Le problème est que ces

connexions persistantes ne sont pas assez répandues. Les mesures des

auteurs du RFC (Radhakrishnan, S., Cheng, Y., Chu, J., Jain, A.,

Raghavan, B., « TCP Fast

Open », Proceedings of 7th ACM CoNEXT Conference,

2011) montrent que 35 % des requêtes nécessitent la création d'une

nouvelle connexion TCP. Il serait agréable de pouvoir accélérer ces

créations. La triple poignée de mains prend trois paquets,

SYN (du client vers le serveur), SYN +

ACK (du serveur vers le client) et ACK

(du client vers le serveur). Les données ne voyagent qu'après. L'idée

de base de TCP Fast Open (TFO), technique venant de chez Google, est de mettre les données dès le premier paquet

SYN du client.

Le plus drôle est que le TCP original

n'interdit pas de mettre des données dans le paquet

SYN (section 2 de notre RFC). Bien au contraire, c'est explicitement

autorisé par la section 3.4 du RFC 793 (« Although these

examples do not show connection synchronization using data-carrying

segments, this is perfectly legitimate [...] »). Mais avec

une grosse restriction, que les données ne soient délivrées au serveur

d'applications qu'une fois la triple poignée de mains terminée, ce qui

en supprime l'intérêt. Cette règle a pour but d'éviter que des données

soient envoyées deux fois (le paquet SYN peut

être perdu et retransmis). Les variantes de TCP qui ont essayé

d'optimiser le temps d'ouverture de connexion ont en général choisi de sacrifier

de la sécurité, afin de maintenir la sémantique de TCP, ce qui n'est en général pas considéré comme acceptable

de nos jours (RFC 7414). TCP Fast Open sacrifie,

lui, la non-duplication des données : un serveur Fast Open peut, dans

certains cas (par exemple si le serveur a redémarré entre les deux SYN), recevoir deux fois les mêmes données envoyées dans un

paquet SYN. Ce n'est pas toujours si dramatique que ça en

a l'air. Pour HTTP, le premier paquet de données du client sera sans

doute un GET /something HTTP/1.1 et cette requête

peut être effectuée deux fois sans conséquences graves. Première chose

à retenir, donc, sur Fast Open : il ne convient pas à toutes les

applications. TCP Fast Open est juste un compromis. Les systèmes ne doivent donc pas

l'activer par défaut (les exemples plus loin montrent comment

un programme Unix peut activer explicitement

Fast Open). La section 4.2 insistera sur ce point.

Et la sécurité ? Le TCP normal présente une vulnérabilité : les

paquets SYN n'ayant aucune forme

d'authentification, un attaquant peut, en trichant sur son adresse IP,

envoyer des paquets SYN sans révéler son identité et ces paquets,

s'ils sont assez abondants, peuvent remplir la file d'attente du

serveur (attaque dite « SYN

flood »). C'est encore pire avec Fast Open

puisque ces requêtes en attente comprennent des données, et peuvent

déclencher l'exécution de commandes complexes (GET

/horrible-page-dont-la-génération-nécessite-10000-lignes-de-Java-ou-de-PHP

HTTP/1.1...) Les techniques du RFC 4987 ne sont en général pas appliquables à Fast Open. C'est pour cela que Fast Open ajoute un composant essentiel : un petit gâteau (cookie) généré par le serveur et que le client devra transmettre pour bénéficier du Fast Open.

La section 3 décrit en termes généraux le protocole. À la première

connexion Fast Open d'une machine vers une autre, le client envoie

l'option TCP (pour les options TCP, voir la section 3.1 du RFC 793) 34

TCP Fast Open Cookie (désormais dans le registre IANA mais attention, les

mises en œuvre actuelles utilisent souvent la valeur expérimentale précédente) avec un contenu vide. Si le serveur gère

Fast Open, il répondra (dans le SYN + ACK) avec un gâteau (cookie),

généré par lui et imprévisible. Dans les connexions TCP ultérieures,

le client renverra l'option Fast Open Cookie avec le même

gâteau. Le serveur le reconnaitra alors. Les requêtes

SYN comportant ce gâteau pourront inclure des

données, elles seront transmises tout de suite aux applications qui le

demandent (et on aura alors du beau TCP Fast Open) et le premier

paquet de réponse pourra inclure des données (dans les limites données

par le RFC 5681). On voit donc que

la première connexion entre deux machines ne bénéficiera pas de Fast

Open. Mais toutes les suivantes, oui (sur

Linux, le noyau se

souviendra du gâteau). Si le serveur ne gère pas cette option, il

répond par un SYN + ACK sans l'option, informant

ainsi le client qu'il ne doit pas compter sur Fast Open.

Voici, vu avec tcpdump, un exemple d'une session TCP Fast Open d'une machine

Debian/Linux (version

jessie) vers Google. Le

gâteau (32a8b7612cb5ea57) est en mémoire chez le

client (les options TCP sont affichées entre

crochets, la « nôtre » est exp-tfo) :

20:10:39.920892 IP (tos 0x0, ttl 64, id 6594, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 158)

106.186.29.14.53598 > 173.194.38.98.80: Flags [S], cksum 0x5c7d (incorrect -> 0x9bd5), seq 1779163941:1779164027, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 114031335 ecr 0,nop,wscale 7,exp-tfo cookie 32a8b7612cb5ea57], length 86

20:10:39.923005 IP (tos 0x0, ttl 57, id 3023, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 52)

173.194.38.98.80 > 106.186.29.14.53598: Flags [S.], cksum 0xae4c (correct), seq 1775907905, ack 1779164028, win 42900, options [mss 1430,nop,nop,sackOK,nop,wscale 6], length 0

20:10:39.923034 IP (tos 0x0, ttl 64, id 6595, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)

106.186.29.14.53598 > 173.194.38.98.80: Flags [.], cksum 0x5c07 (incorrect -> 0x95af), ack 1, win 229, length 0

20:10:39.923462 IP (tos 0x0, ttl 57, id 3024, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 589)

173.194.38.98.80 > 106.186.29.14.53598: Flags [P.], cksum 0xcdd1 (correct), seq 1:550, ack 1, win 670, length 549

20:10:39.923475 IP (tos 0x0, ttl 57, id 3025, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)

173.194.38.98.80 > 106.186.29.14.53598: Flags [F.], cksum 0x91d0 (correct), seq 550, ack 1, win 670, length 0

20:10:39.923492 IP (tos 0x0, ttl 64, id 6596, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)

106.186.29.14.53598 > 173.194.38.98.80: Flags [.], cksum 0x5c07 (incorrect -> 0x9382), ack 550, win 237, length 0

20:10:39.923690 IP (tos 0x0, ttl 64, id 6597, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)

106.186.29.14.53598 > 173.194.38.98.80: Flags [R.], cksum 0x5c07 (incorrect -> 0x937d), seq 1, ack 551, win 237, length

Notez la longueur du premier paquet, 86 octets (une requête HTTP), alors qu'elle est normalement nulle, sans Fast Open.

Il y a en tout sept paquets. Sans Fast Open, la même requête HTTP aurait pris deux paquets de plus :

20:11:13.403762 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55763, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)

106.186.29.14.42067 > 173.194.38.96.80: Flags [S], cksum 0x5c19 (incorrect -> 0x858c), seq 720239607, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 114041380 ecr 0,nop,wscale 7], length 0

20:11:13.405827 IP (tos 0x0, ttl 57, id 7042, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 52)

173.194.38.96.80 > 106.186.29.14.42067: Flags [S.], cksum 0x5792 (correct), seq 687808390, ack 720239608, win 42900, options [mss 1430,nop,nop,sackOK,nop,wscale 6], length 0

20:11:13.405857 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55764, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)

106.186.29.14.42067 > 173.194.38.96.80: Flags [.], cksum 0x5c05 (incorrect -> 0x3ef5), ack 1, win 229, length 0

20:11:13.405915 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55765, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 126)

106.186.29.14.42067 > 173.194.38.96.80: Flags [P.], cksum 0x5c5b (incorrect -> 0xaa0c), seq 1:87, ack 1, win 229, length 86

20:11:13.407979 IP (tos 0x0, ttl 57, id 7043, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)

173.194.38.96.80 > 106.186.29.14.42067: Flags [.], cksum 0x3ce6 (correct), ack 87, win 670, length 0

20:11:13.408456 IP (tos 0x0, ttl 57, id 7044, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 589)

173.194.38.96.80 > 106.186.29.14.42067: Flags [P.], cksum 0x9cce (correct), seq 1:550, ack 87, win 670, length 549

20:11:13.408469 IP (tos 0x0, ttl 57, id 7045, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)

173.194.38.96.80 > 106.186.29.14.42067: Flags [F.], cksum 0x3ac0 (correct), seq 550, ack 87, win 670, length 0

20:11:13.408498 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55766, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)

106.186.29.14.42067 > 173.194.38.96.80: Flags [.], cksum 0x5c05 (incorrect -> 0x3c72), ack 550, win 237, length 0

20:11:13.408720 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55767, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)

106.186.29.14.42067 > 173.194.38.96.80: Flags [R.], cksum 0x5c05 (incorrect -> 0x3c6d), seq 87, ack 551, win 237, length ...

Dans cet exemple, le gâteau envoyé par Google était en mémoire. Si ce n'est pas le cas (la machine vient de redémarrer, par exemple), la première requête Fast Open va être une triple poignée de mains classique, les bénéfices de Fast Open ne venant qu'après :

16:53:26.120293 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55402, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 64)

106.186.29.14.57657 > 74.125.226.86.80: Flags [S], cksum 0x07de (incorrect -> 0xc67b), seq 3854071484, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 325168854 ecr 0,nop,wscale 6,exp-tfo cookiereq], length 0

16:53:26.121734 IP (tos 0x0, ttl 57, id 16732, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 72)

74.125.226.86.80 > 106.186.29.14.57657: Flags [S.], cksum 0xb913 (correct), seq 2213928284, ack 3854071485, win 42540, options [mss 1430,sackOK,TS val 2264123457 ecr 325168854,nop,wscale 7,exp-tfo cookie 234720af40598470], length 0

Ici, le client, n'ayant pas de gâteau pour

74.125.226.86, a dû envoyer une option Fast Open

vide (et donc pas de données : la longueur de son paquet

SYN est nulle). À la deuxième connexion, on a un

gâteau, on s'en sert :

16:54:30.200055 IP (tos 0x0, ttl 64, id 351, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 161)

106.186.29.14.57659 > 74.125.226.86.80: Flags [S], cksum 0x083f (incorrect -> 0x651d), seq 1662839861:1662839950, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 325184874 ecr 0,nop,wscale 6,exp-tfo cookie 234720af40598470], length 89

16:54:30.201529 IP (tos 0x0, ttl 57, id 52873, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 60)

74.125.226.86.80 > 106.186.29.14.57659: Flags [S.], cksum 0x67e3 (correct), seq 2010131453, ack 1662839951, win 42540, options [mss 1430,sackOK,TS val 2264192396 ecr 325184874,nop,wscale 7], length 0

La section 4 de notre RFC plonge ensuite dans les détails compliqués de TCP Fast Open. Le gâteau est un MAC généré par le serveur et est donc opaque au client. Ce dernier ne fait que le stocker et le renvoyer. L'option Fast Open est simple : juste le code 34, une longueur (qui peut être nulle, par exemple pour un client qui ne s'est pas encore connecté à ce serveur, et qui demande donc un gâteau), et éventuellement le gâteau. Le serveur, lors de la génération du gâteau, va typiquement devoir suivre ces règles :

- Lier le gâteau à l'adresse IP source (pour éviter qu'un attaquant ayant espionné le réseau n'utilise le gâteau d'un autre),

- Utiliser un algorithme de génération imprévisible de l'extérieur (par exemple un générateur aléatoire),

- Aller vite (le but de Fast Open est de diminuer la latence : pas question de faire des heures de calcul cryptographiques compliqués),

- Imposer une date d'expiration au gâteau (soit en changer la clé privée utilisée lors de la génération, soit en incluant une estampille temporelle dans les données qui servent à générer le gâteau).

Un exemple d'algorithme valable (mais rappelez-vous que le gâteau est opaque, le serveur peut donc utiliser l'algorithme qu'il veut) est de chiffrer avec AES l'adresse IP et de changer la clé AES de temps en temps (invalidant ainsi automatiquement les vieux gâteaux). AES étant très rapide, cet algorithme a toutes les propriétés listées plus haut. Pour vérifier un gâteau entrant, le serveur a tout simplement à refaire tourner l'algorithme et voir s'il obtient le même résultat.

Et côté client ? Comme indiqué plus haut, le client doit stocker

les gâteaux reçus (sans les comprendre : ils sont opaques pour lui) et

les renvoyer lors des connexions suivantes vers le même

serveur. Puisqu'on mémorise le gâteau de chaque serveur, on peut en

profiter pour mémoriser également le MSS,

ce qui indiquera la taille des données qu'on pourra envoyer dans le

prochain paquet SYN. (Rappelez-vous que le

serveur indique normalement sa MSS dans le SYN +

ACK, donc trop tard pour Fast Open.) Mais attention : même

si le MSS ainsi mémorisé est grand (supérieur à la

MTU, par exemple), ce n'est pas forcément une

bonne idée d'envoyer autant de données dans le paquet

SYN. Des problèmes comme la

fragmentation ou comme les

middleboxes ne s'attendant

pas à des SYN s'étalant sur plusieurs paquets

IP, risquent de diminuer les performances, voire

d'empêcher TCP de marcher.

Ah, et si on ne connait pas

le MSS, on doit se limiter à 536 octets en IPv4

et 1240 en IPv6.

Comme toujours sur l'Internet, lorsqu'on déploie une nouvelle

technique, il faut aussi tenir compte des trucs bogués. Si le serveur

ne répond pas aux SYN comportant l'option Fast

Open, cela peut être parce qu'une stupide

middlebox a décidé de jeter

ces paquets, qui passeraient sans l'option. Même chose au cas où le

serveur n'accuse pas réception des données qui étaient dans le

SYN : le client Fast Open doit être prêt à

réessayer sans cette option, et à mémoriser que le serveur ne doit pas

être utilisé avec Fast Open. (Notez, car le RFC ne le fait pas, que

ces incompatibilités, étant typiquement causées par une

middlebox et pas par le serveur lui-même, peuvent

changer dans le temps, si le routage fait soudain passer par un autre chemin.)

Autre point important lorsqu'on met en œuvre Fast Open : le serveur

doit garder une trace en mémoire du nombre de connexions qui ont

demandé Fast Open mais n'ont pas encore terminé la triple poignée de

mains. Et, au delà d'une certaine limite, le serveur doit refuser de

nouvelles connexions Fast Open (en ne renvoyant pas d'option Fast Open

dans le SYN + ACK), n'acceptant que le TCP

traditionnel. Cette précaution permet de résister à certaines attaques

par déni de service.

En parlant d'attaques, la section 5 du RFC se concentre sur la

sécurité. L'obligation d'envoyer un gâteau authentique arrête

certaines attaques triviales (envoyer paquets SYN

avec des données qui vont faire travailler le serveur). Mais d'autres

attaques restent possibles. Accrochez-vous, nous allons étudier ce

qu'un méchant peut faire contre des serveurs TCP Fast Open.

D'abord, il peut tenter d'épuiser les ressources du serveur en utilisant des gâteaux valides. Où les obtient-il ? Cela peut être en utilisant plein de machines (un botnet). Bien sûr, vous allez me dire, on peut faire des tas d'attaques par déni de service avec un botnet mais, avec Fast Open, les zombies peuvent faire plus de dégâts pour moins cher (ils ne sont pas obligés d'écouter les réponses ni même de les attendre). D'où l'importance de la variable « nombre de connexions Fast Open pas complètement ouvertes » citée plus haut.

On ne peut pas normalement voler des gâteaux à une machine et les utiliser ensuite soi-même puisque le gâteau est (si le serveur a bien fait son boulot) lié à l'adresse IP. Mais ce vol reste possible si plusieurs machines partagent une adresse IP publique (cas du CGN par exemple). Une solution possible serait d'inclure dans le calcul du gâteau, non seulement l'adresse IP mais aussi la valeur d'une option TCP Timestamp.

Fast Open peut aussi en théorie être utilisé dans des attaques par réflexion. Par exemple (mais le RFC indique aussi d'autres méthodes), si l'attaquant contrôle une machine dans le réseau de sa victime, il peut obtenir des gâteaux valables et ensuite, lancer depuis un botnet des tas de connexions Fast Open en usurpant l'adresse IP source de sa victime. Les serveurs Fast Open vont alors renvoyer des données (potentiellement plus grosses que les requêtes, donc fournissant une amplification, chose bien utile pour une attaque par déni de service) à la victime. C'est idiot de la part de l'attaquant de s'en prendre à une machine qu'il contrôle déjà ? Non, car sa vraie victime peut être le réseau qui héberge la machine compromise. Les réponses des serveurs Fast Open arriveront peut-être à saturer la liaison utilisée par ce réseau, et cela en contrôlant juste une machine (soit par piratage, soit par location normale d'une machine chez l'hébergeur qu'on veut attaquer). La seule protection envisagée pour l'instant est de décourager les serveurs d'envoyer les réponses au-delà d'une certaine taille, tant que la triple poignée de mains n'a pas été terminée. Mais cela diminue une partie de l'intérêt de TCP Fast Open.

Bon, fini avec ces tristes questions de sécurité, revenons à la

question de l'applicabilité de Fast Open. On a bien dit que Fast Open

ne convient pas à tous les cas. Si je suis développeur, dans quels cas

mon application a-t-elle raison d'utiliser Fast Open ? D'abord, on a

vu que Fast Open fait courir le risque d'une duplication du

SYN si le paquet est dupliqué

et que le second arrive après que le serveur ait

détruit le début de connexion. En pratique, la probabilité d'une telle

malchance semble faible. Le RFC ne fournit pas de chiffres précis

(voir Jaiswal, S., Iannaccone, G., Diot, C., Kurose, J.,

Towsley, D., « Measurement and classification of

out-of-sequence packets in a tier-1 IP backbone »

dans IEEE/ACM Transactions on Networking

(TON)). Dans le doute, une application qui ne pourrait pas

gérer le cas de données dupliquées ne doit donc

pas activer Fast Open (rappelez-vous qu'il ne

doit pas non plus l'être par défaut). Comme indiqué plus haut, pour

HTTP, un GET ne pose pas

de problèmes (les navigateurs Web impatients causent déjà souvent des

GET dupliqués, qu'on retrouve dans ses

journaux) mais un POST non protégé (par

exemple par les requêtes conditionnelles du RFC 7232) a davantage de chances

de créer des histoires.

Autre cas où il n'y a pas de problèmes à attendre, celui de

TLS. Si le client met le

TLS_CLIENT_HELLO dès le SYN,

cela n'entraine pas de conséquences fâcheuses si le

SYN est dupliqué, et cela fait gagner un

RTT sur la poignée de mains de TLS.

Ensuite, même s'il n'a pas de conséquences néfastes, TCP Fast Open n'a pas non plus d'avantages si le temps d'établissement de la connexion est négligeable devant la durée totale de la connexion. Une requête HTTP pour un fichier de petite taille peut sans doute profiter de Fast Open, mais pas le transfert d'une énorme vidéo.

On a parlé plus haut des connexions HTTP persistantes (RFC 7230). TCP Fast Open est-il utile lorsqu'on a ces connexions persistantes ? Oui, répond notre RFC. L'étude de Radhakrishnan, S., Cheng, Y., Chu, J., Jain, A. et Raghavan, B. citée plus haut, ainsi que celle d'Al-Fares, M., Elmeleegy, K., Reed, B. et Gashinsky, I., « Overclocking the Yahoo! CDN for Faster Web Page Loads » (dans Proceedings of Internet Measurement Conference , novembre 2011), montrent que le nombre moyen de transactions HTTP par connexion TCP n'est que de 2 à 4, alors même que ces connexions restent ouvertes plusieurs minutes, ce qui dépasse normalement le temps de réflexion d'un être humain. Les mesures effectuées sur Chrome (qui garde les connexions de 5 à 10 minutes) ne voyaient que 3,3 requêtes HTTP par connexion. Faudrait-il allonger cette durée pendant laquelle les connexions persistent ? Cela entrainerait d'autres problèmes, par exemple avec les routeurs NAT qui, en violation du RFC 5382, coupent automatiquement les connexions bien avant la limite de deux heures demandée par le RFC (voir les études de Haetoenen, S., Nyrhinen, A., Eggert, L., Strowes, S., Sarolahti, P. et Kojo., M., « An Experimental Study of Home Gateway Characteristics » dans les Proceedings of Internet Measurement Conference, octobre 2010 ainsi que de Wang, Z., Qian, Z., Xu, Q., Mao, Z. et Zhang, M., « An Untold Story of Middleboxes in Cellular Networks » dans Proceedings of SIGCOMM, août 2011). Envoyer des keepalives TCP résoudrait ce problème mais serait une sérieuse source de consommation électrique pour les machines fonctionnant sur batteries. On voit même le phénomène inverse, les navigateurs Web conçus pour les équipements mobiles qui se mettent à couper les connexions HTTP persistantes plus tôt (Souders, S., « Making A Mobile Connection »).

Ce RFC sur TCP Fast Open a le statut « expérimental ». Qu'est-ce qu'on doit encore étudier et mesurer pour être sûr que Fast Open marche bien ? D'abord, quel est le pourcentage exact de chemins sur l'Internet où les paquets TCP ayant des options inconnues sont jetés ? Pas mal de middleboxes stoppent stupidement tout ce qu'elles ne comprennent pas (Medina, A., Allman, M., and S. Floyd, « Measuring Interactions Between Transport Protocols and Middleboxes » dans Proceedings of Internet Measurement Conference en octobre 2004). Une option nouvelle, comme Fast Open, pourrait donc avoir du mal à percer. Des mesures semblent indiquer que 6 % des chemins Internet seraient dans ce cas (Langley, A, « Probing the viability of TCP extensions » ou bien Honda, M., Nishida, Y., Raiciu, C., Greenhalgh, A., Handley, M. et Tokuda, H., « Is it Still Possible to Extend TCP? » dans Proceedings of Internet Measurement Conference en novembre 2011). TCP Fast Open réagit à ce problème en réessayant sans l'option (comme le font les résolveurs DNS quand ils n'obtiennent pas de réponse lorsque les requêtes sont envoyées avec EDNS).

Autre sujet de recherche intéressant, les liens avec la congestion. Normalement, Fast Open ne modifie pas les algorithmes qui tentent d'éviter la congestion mais il peut y avoir des cas subtils où Fast Open ne peut pas suivre ces algorithmes (données déjà envoyées avant que les pertes ne soient détectées).

TCP Fast Open impose actuellement l'usage d'un gâteau pour détecter les méchants qui tricheraient sur leur adresse IP source. Mais pour certains serveurs qui n'assurent que des tâches simples et idempotentes (le RFC prend l'exemple d'un serveur HTTP qui ne ferait que des redirections), la protection fournie par le gâteau est peut-être inutile et on pourrait faire des économies en s'en passant (l'expérience du DNS, qui est aussi requête/réponse, me rend personnellement sceptique sur ce point). Ou bien le serveur pourrait s'en passer par défaut, et basculer en Fast Open avec gâteau s'il détecte une attaque par déni de service en cours ? Bref, il y a encore des sujets ouverts.

La section 8 rappelle les travaux qui avaient précédé Fast Open. Il y a bien sûr T/TCP, déjà cité, qui avait trébuché sur les problèmes de sécurité. Une autre solution pour TCP est le TCPCT du RFC 6013 (désormais abandonné, cf. RFC 7805). Mais il y a aussi les solutions dans les applications comme « preconnect ».

Sinon, si vous voulez de la lecture sur Fast Open, il y a une bonne explication dans Linux Weekly News, avec des détails sur son utilisation dans les programmes.

À propos de programmes, et les mises en œuvre ? TCP Fast Open existe dans le navigateur

Chrome, ainsi que dans le noyau

Linux, depuis la version 3.7 (3.16 seulement pour

IPv6). Une Debian en

version « jessie » permet donc de tester.

Une API possible figure en annexe A du RFC. Du

côté serveur, il faut, après avoir créé une

socket :

setsockopt(sfd, SOL_TCP, TCP_FASTOPEN, &qlen, sizeof(qlen));

C'est plus compliqué sur le client (il faudrait envoyer des données

dans le connect() ou bien

utiliser sendto() ou encore une

option de la socket). Le programme client-http-tcp-fastopen.c montre un simple client HTTP

utilisant Fast Open. C'est avec lui qu'ont été obtenues les traces

montrées plus haut (le pcap complet est sur pcapr ; il utilise une valeur expérimentale pour l'option et pas la valeur standard de 34).

Une lecture pour finir : la présentation « Network Support for TCP Fast Open (NANOG 67) ».

Merci à Alexis La Goutte pour ses remarques.

L'article seul

RFC 7378: Trustworthy Location

Date de publication du RFC : Décembre 2014

Auteur(s) du RFC : H. Tschofenig

(Independent), H. Schulzrinne (Columbia

University), B. Aboba (Microsoft )

Pour information

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF ecrit

Première rédaction de cet article le 18 décembre 2014

Il existe des applications de communication (de téléphonie, par exemple), qui indiquent la localisation de l'appelant, et cette localisation est cruciale lorsque il s'agit d'appels d'urgence, par exemple aux pompiers ou à la police, ou, moins dramatique, d'assistance routière (« ma voiture est en panne et je ne sais pas exactement où je suis », comme cela m'est arrivé sur la N 1 ce mois d'août). Ce nouveau RFC décrit le problème de la sécurité et de la fiabilité de la localisation, ainsi que des solutions pour améliorer cette sécurité et cette fiabilité.

Pour envoyer sa localisation à son correspondant, il y a deux sous-problèmes : 1) déterminer la localisation 2) la transmettre de manière sûre. Pour la téléphonie traditionnelle, la localisation est déterminée par le récepteur à partir du numéro de téléphone présenté. Cela veut dire notamment qu'un faux numéro peut entraîner une mauvaise localisation (cf. RFC 7340 et les autres documents du groupe STIR). Il y a plusieurs mécanismes pour s'assurer du numéro de téléphone comme le rappel (qui permet aussi de confirmer l'urgence, cf. RFC 7090). Mais quand l'appelant est mobile, même lorsqu'on est sûr du numéro de téléphone présenté, le problème n'est pas résolu. Ce RFC se focalise sur les cas où le numéro de téléphone de l'appelant est raisonnablement authentifié mais où il reste des doutes sur la localisation physique de la cible (oui, c'est comme cela qu'on désigne la personne ou l'objet dont on cherche à connaître la localisation). Le mode normal d'obtention de la localisation est de faire appel à un LIS (Location Information Server) qui, connaissant les caractéristiques du réseau utilisé, va l'indiquer à son client. Un malveillant peut faire en sorte qu'une mauvaise localisation soit indiquée de trois façons :

- Changement d'endroit (place shifting), lorsque l'attaquant arrive à placer un faux objet PIDF-LO ( Presence Information Data Format Location Object, voir le RFC 4119). Dans certains cas, il y a une limite à la triche, par exemple l'attaquant peut indiquer une fausse position mais qui doit rester dans la zone couverte par un relais donné.

- Changement de moment (time shifting), où l'attaquant réussit à ré-utiliser une information de localisation qui était vraie dans le passé, mais ne l'est plus.

- Vol de localisation (location theft), lorsque on présente un objet de localisation qui est correct et valide mais concerne une autre personne.

La première façon est la plus puissante, mais n'est pas toujours accessible aux attaquants.

Pour comprendre complètement le problème, il faut aussi connaître

l'architecture des services d'urgence (section 1.2) sur

l'Internet. Son cadre général figure dans le RFC 6443. Les

bonnes pratiques à suivre pour faire un service d'urgence qui marche

sont dans le RFC 6881. Ces services d'urgence nécessitent des

informations sur l'appelant (comme sa localisation, qu'il n'a pas

toujours le temps ou la possibilité de donner, lorsqu'il est en

situation d'urgence). Lorsqu'un service d'urgence reçoit l'appel, il

doit donc déterminer la localisation, en déduire à qui transmettre

l'appel (ce qu'on nomme un PSAP pour Public Safety Answering

Point) et router l'appel (en SIP,

transmettre un INVITE, contenant la localisation,

cf. RFC 6442).

Le problème de tout service d'urgence, ce sont les faux appels. Ils existent depuis bien avant l'Internet. Comme ils détournent les services d'urgence des vrais appels, ils peuvent littéralement tuer, si quelqu'un qui avait besoin d'un secours urgent ne l'obtient pas car tous les services sont occupés à traiter des canulars. (Il est recommandé de consulter le document EENA sur les faux appels.) Parmi les faux appels, l'un est particulièrement dangereux, le swatting. Il doit son nom au SWAT états-unien et consiste à appeler les services de police en prétendant qu'il y a une situation d'extrême danger nécessitant de faire appel à la force (prise d'otages, par exemple). Cet appel amènera à un déploiement policier intense, style cow-boys, chez la victime. Le FBI a documenté ce phénomène. De telles actions étant sévèrement punies, les attaquants vont toujours essayer de cacher leur identité, par exemple en indiquant un faux numéro de téléphone, si leur fournisseur de services téléphoniques le permet. Plusieurs études ont montré que les faux appels étaient particulièrement nombreux si on ne pouvait pas authentifier l'appelant (cf. « Emergency services seek SIM-less calls block » ou « Rapper makes thousands of prank 999 emergency calls to UK police »).

Place maintenant aux menaces sur la localisation. Le RFC 6280 décrit une architecture pour des services de localisation intégrant la notion de vie privée. D'autres RFC décrivent les exigences de tout service de localisation (RFC 3693), les menaces contre eux (RFC 3694), le cas particulier des services d'urgence (RFC 5069), et l'usurpation des numéros de téléphone (RFC 7375).

Notre RFC s'attaque aux menaces en distinguant d'abord trois classes d'attaquants :

- Les attaquants externes, ne disposant d'aucun privilège particulier,

- Les attaquants situés dans l'infrastructure de téléphonie, et qui en contrôlent une partie, par exemple le LIS (Location Information Server),

- Les attaquants situés sur la machine de l'utilisateur.

Évidemment, les deux dernières classes peuvent faire des dégats plus facilement.

Outre la tricherie sur son numéro de téléphone, un attaquant peut aussi tricher sur sa localisation, soit en en inventant une de toutes pièces, soit en « rejouant » une localisation authentique, mais dans le passé ou encore en « volant » une localisation authentique mais d'un autre utilisateur. Ce RFC se focalise sur ces risques liés à la localisation mais la tricherie sur l'identité n'est pas à oublier. En effet, l'auteur des faux appels cherche en général à éviter les représailles, et donc à dissimuler son identité, par exemple en appelant d'une cabine téléphonique.

Maintenant, que peut-on faire pour limiter les risques (section 3) ? Il y a trois mécanismes principaux :

- Signer les informations de localisation (les fichiers PIDF-LO décrits dans le RFC 4119) au départ de l'appel. Aucune norme n'existe pour cela.

- Obtention de la localisation, non pas via l'émetteur mais depuis le récepteur, via le RFC 6753, en utilisant le protocole HELD (HTTP-Enabled Location Delivery) RFC 5985. Dans ce cas, le destinataire de l'appel, le PSAP (le service d'urgence), contacte le serveur de localisation, le LIS.

- Obtention de la localisation, non pas via l'émetteur mais via le réseau (plus exactement un mandataire dans le réseau), en utilisant le RFC 6442. Cette dernière technique, elle, impose la participation du FAI (qui connait la localisation physique de ses abonnés, même si c'est avec une précision limitée, surtout pour les mobiles).

Une fois obtenue la localisation, encore faut-il en évaluer la fiabilité. Ce niveau de fiabilité est une information cruciale pour le processus de décision. Par exemple, un appel d'urgence où la localisation est marquée comme « absolument sûre » peut être traité instantanément, alors qu'on passera un peu plus de temps à vérifier un appel depuis une localisation douteuse (section 4). La localisation dépend d'un certain nombre de partenaires, et cette fiabilité va donc varier selon la confiance qu'on accorde à ces partenaires. Par exemple, dans le deuxième mécanisme cité plus haut (le PSAP interroge le LIS), si le LIS est connu, de confiance, et qu'on l'utilise depuis longtemps avec succès, on se fiera facilement à lui. À l'inverse, dans le cas du troisième mécanisme (interrogation d'un mandataire géré par le FAI), s'il y a eu peu d'appels d'urgence depuis ce FAI et qu'on n'a jamais pu vérifier la fiabilité de ses informations, la localisation sera marquée comme douteuse.

Pour déterminer la validité des informations de localisation, on

peut aussi faire des vérifications croisées. Lors d'un appel SIP, une

fois qu'on a reçu une localisation physique de l'émetteur, on peut

comparer avec la localisation qu'indique l'adresse

IP dans les champs Via: ou

Contact:, ou celle dans les paquets de

données. Si les deux localisations coïncident, on est rassuré. Sinon,

on note la localisation comme étant douteuse.

La section 5 résume tous les problèmes de sécurité liés à la localisation fiable. Il faut notamment se rappeler que cette fiabilité peut être en opposition avec d'autres critères de sécurité, comme la protection de la vie privée (la section 6 détaille ce problème). D'autre part, toutes les mesures envisagées ne sont guère efficaces face au problème spécifique de l'attaque par déni de service : un attaquant qui effectuerait un très grand nombre d'appels pourrait toujours perturber le PSAP (le service d'urgence), ne serait-ce que via les vérifications faites. Effectuer un tel nombre d'appels est évidemment plus facile avec la téléphonie sur IP qu'avec le téléphone traditionnel. Et cela permet plus facilement de franchir les frontières, pour attaquer les services d'urgence d'un autre pays.

Ces appels en masse peuvent être faits par des zombies mais aussi par du code non sécurisé, par exemple un malware JavaScript, chargé automatiquement par le navigateur Web, et qui ferait des appels via WebRTC (RFC 8825). Il peut donc être prudent d'empêcher ce genre de code non sécurisé d'appeler les services d'urgence.

Pour analyser la résistance d'un service d'urgence aux attaques par déni de service, il faut séparer les cas des trois ressources finies dont disposent ces services : l'infrastructure informatique (réseaux et serveurs), les humains qui répondent à l'appel, et les services de secours eux-mêmes (police, pompiers, etc). Par exemple, si le réseau marche bien et que les preneurs d'appel répondent bien, mais qu'il n'y a plus aucun pompier disponible car tous sont partis combattre des incendies imaginaires, l'attaque par déni de service a malheureusement réussi. Les contre-mesures doivent donc veiller à traiter les cas d'abus de ces trois ressources. Par exemple, faire des vérifications automatiques poussées sur la vraisemblance de l'information de localisation va stresser la première ressource (l'infrastructure informatique) mais cela préservera les deux autres (qui sont souvent limitées : on n'a pas des ressources humaines abondantes et qualifiées).

Apparemment, il n'existe pas encore de mise en œuvre de ce système.

L'article seul

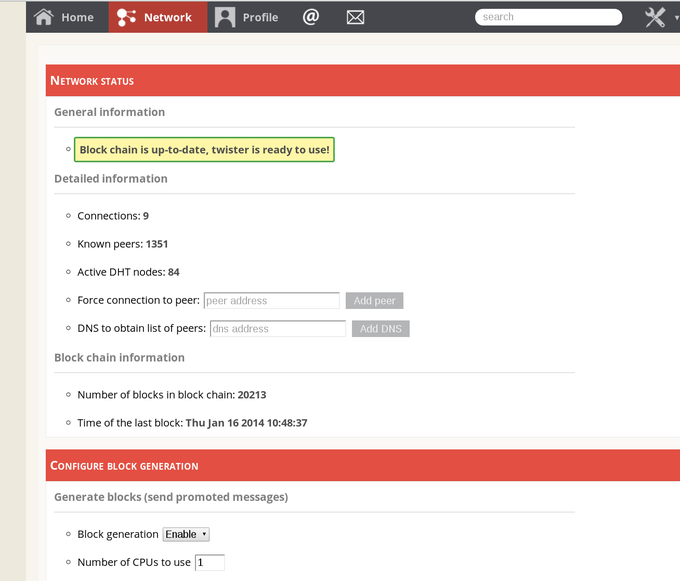

Un Raspberry Pi en fonctionnement permanent, ça tient ?

Première rédaction de cet article le 16 décembre 2014

Comme le savent mes lecteurs les plus attentifs (ceux et celles qui lisent tous les articles, et plusieurs fois, afin de les retenir), j'utilise un Raspberry Pi pour superviser les machines et services Internet auxquels je tiens. Après quelques mois, la machine a-t-elle tenue ? Quelle charge peut supporter le petit Raspberry Pi ?

Mon expérience avec la fiabilité du matériel est variable. Il y a clairement des problèmes avec les cartes SD. Souvent, le problème se manifeste dès le départ : certaines cartes ont tout le temps des problèmes (on redémarre, le système de fichiers est corrompu, on fait tourner fsck, il massacre tout). D'autres tiennent le coup longtemps (c'est le cas de celle qui est située dans le Raspberry Pi « de production »). Je n'ai pas trouvé de règles simples, du genre « telle marque est pourrie ». Je teste désormais les cartes avec deux ou trois démarrages sur un Pi, et je jette immédiatement celles qui ont une défaillance. Avec ce principe, j'ai nettement moins d'ennuis.

Parfois, le problème semble lié au Pi. J'en ai un qui est nettement plus pénible que les autres, et qui corrompt son système de fichiers, quelle que soit la carte SD utilisée.

Par contre, une fois éliminés les matériels défaillants, tout peut très bien marcher. Mon Pi de supervision est allumé 24 heures sur 24, sans alimentation électrique sécurisée (les coupures sont parfois violentes, par exemple quand on débranche le Pi pour brancher l'aspirateur...) et il tourne depuis plus de deux ans sans histoires. Voici ses records d'uptime :

% uprecords

# Uptime | System Boot up

----------------------------+---------------------------------------------------

1 74 days, 17:15:35 | Linux 3.12.20-1-ARCH Wed Jun 4 18:39:08 2014

-> 2 59 days, 05:25:39 | Linux 3.12.29-1-ARCH Sat Oct 18 16:14:03 2014

3 47 days, 16:41:18 | Linux 3.10.25-1-ARCH Sun Jan 5 23:05:17 2014

4 45 days, 20:48:04 | Linux 3.10.30-1-ARCH Sat Feb 22 15:47:14 2014

5 45 days, 06:08:27 | Linux 3.6.11-8-ARCH+ Thu Mar 14 14:02:38 2013

6 40 days, 20:29:03 | Linux 3.6.11-14-ARCH+ Mon Jul 22 21:46:41 2013

7 40 days, 07:29:16 | Linux 3.6.11-12-ARCH+ Wed Jun 12 14:17:05 2013

8 26 days, 23:52:42 | Linux 3.12.26-1-ARCH Thu Aug 21 14:35:08 2014

9 26 days, 18:26:10 | Linux 3.6.11-17-ARCH+ Mon Sep 23 20:18:13 2013

10 26 days, 14:52:31 | Linux 3.6.11-11-ARCH+ Thu May 16 23:23:45 2013

----------------------------+---------------------------------------------------

no1 in 15 days, 11:49:57 | at Thu Jan 1 08:29:37 2015

up 770 days, 00:12:50 | since Wed Oct 3 21:50:46 2012

down 33 days, 23:36:06 | since Wed Oct 3 21:50:46 2012

%up 95.773 | since Wed Oct 3 21:50:46 2012

Certes, il n'a jamais fonctionné six mois de suite, contrairement à d'autres machines Unix mais rappelez-vous qu'il est installé à la maison, pas dans un centre de données professionnel, et qu'il fait tourner Arch Linux, qui change le noyau Linux souvent, nécessitant un redémarrage.

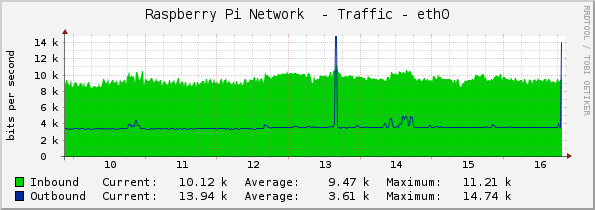

Les services qui tournent dessus ? Icinga pour la surveillance et

Cacti pour les statistiques d'activité,

essentiellement. Cacti est très gourmand en ressources lorsqu'on

affiche les graphes mais, en fonctionnement normal, la charge est très

modérée (de l'ordre de 1, en moyenne), comme l'affiche xload :

Il est vrai que le travail lié à une telle activité est

relativement faible. Icinga surveille 47 machines et 152 services. Les

programmes exécutés pour les tests sont en C,

Perl, Python, etc. Rien

d'extraordinaire pour une machine Unix mais cela illustre qu'un

Raspberry Pi a exactement les mêmes capacités qu'un « vrai »

ordinateur. Je me connecte souvent en SSH sur

cette machine, pour mesurer depuis mon réseau local, et la réactivité

du shell est parfaite.

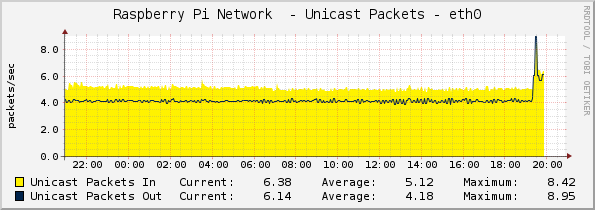

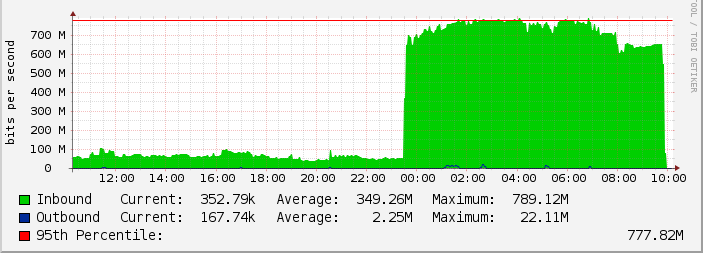

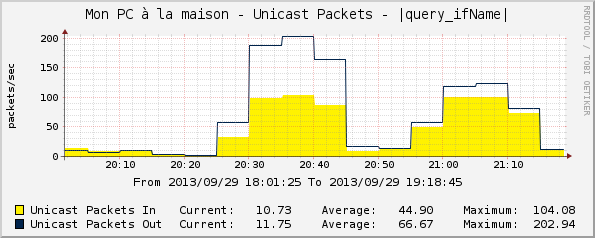

Cacti affiche 6

machines, avec environ 4 graphes par machine. En bits/seconde, cela

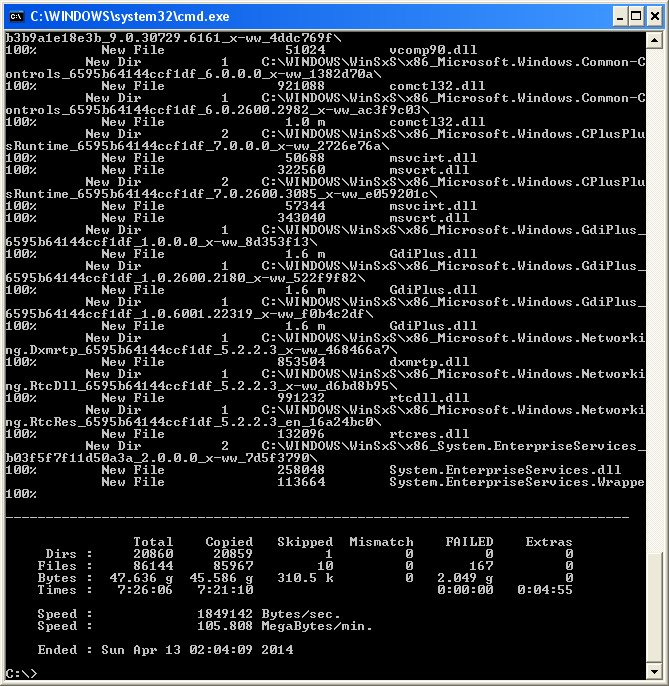

fait :  Et en paquets/seconde :

Et en paquets/seconde :

Et les entrées/sorties sur la carte SD ? Voici ce qu'affiche vmstat :

% vmstat 300 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 0 0 54976 28184 10432 50084 0 0 4 1 7 8 25 4 70 0 0 0 0 55056 33576 9892 49228 0 0 4 19 375 220 26 4 69 0 0 0 0 55168 45464 4304 43656 0 0 6 19 385 243 27 4 68 0 0

L'article seul

RFC 7418: An IRTF Primer for IETF Participants

Date de publication du RFC : Décembre 2014

Auteur(s) du RFC : S. Dawkins (Huawei)

Pour information

Première rédaction de cet article le 13 décembre 2014

Ce court RFC est une introduction à une entité peu connue du monde de l'Internet, l'IRTF, Internet Research Task Force. Tellement peu connue qu'elle n'a même pas de page dans le Wikipédia francophone, c'est dire. L'IRTF est censée travailler sur des projets à long terme (proches de la recherche), pendant que l'IETF travaille sur des sujets bien maîtrisés techniquement, et qu'on peut normaliser relativement rapidement. Cette introduction vise essentiellement les gens qui participent déjà à l'IETF et se demandent si leur prochain projet ne serait pas plus adapté à l'IRTF.

Disons-le franchement tout de suite, l'IRTF n'est pas toujours le truc le plus intéressant dans la vaste galaxie des entités dont le nom commence par un I. La plus grande partie de la recherche concernant l'Internet n'est pas faite là. L'IRTF, très peu connue, et vivant dans l'ombre de l'IETF, n'a pas une activité débordante.

Un des problèmes de l'IRTF, et auquel ce RFC voudrait remédier, est que beaucoup de participants potentiels à l'IRTF croient acquis que ses pratiques sont les mêmes qu'à l'IETF. Ils présentent leurs idées d'une manière qui serait appropriée à l'IETF mais qui ne marche pas pour l'IRTF. D'abord, il faut comprendre la différence entre recherche et ingéniérie. Deux citations l'illustrent, une de Fred Baker qui estime que « le résultat de la recherche, c'est la compréhension, le résultat de l'ingéniérie, c'est un produit ». Et la seconde, de Dave Clark, affirme que « si ça doit marcher à la fin du projet, ce n'est pas de la recherche, c'est de l'ingéniérie ». Le RFC résume en disant que « la recherche, c'est un voyage, l'ingéniérie, c'est une destination ». Un chercheur qui ouvre plus de questions qu'il n'en a fermé dans sa recherche peut être satisfait. Un ingénieur qui ne termine pas ne l'est pas.

Cela entraine des différences entre l'organisation de l'IETF et celle de l'IRTF (section 2 du RFC). Par exemple, les unités de base de l'IETF, les groupes de travail, sont très focalisés, avec une charte précise, des buts à atteindre, et un calendrier. Les unités de base de l'IRTF, les groupes de recherche, sont au contraire larges, traitant plusieurs sujets assez différents en même temps, et avec une charte bien plus large.

De même, les délais ne sont pas les mêmes. L'IRTF, travaillant sur des problèmes difficiles, voit typiquement à trois ou cinq ans, alors que les calendriers (très théoriques...) des groupes de travail IETF visent des échéances plus courtes.

Autre différence, alors que l'IETF est supposé arriver à un consensus (approximatif) entre les membres du groupe de travail (RFC 7282), l'IRTF n'a pas de telles obligations et peut parfaitement, par exemple, suivre plusieurs lièvres à la fois.

L'IRTF n'est pas non plus obligée de suivre les politiques de l'IETF relatives aux brevets (RFC 8179).

Et sur le résultat du groupe de recherche ? En quoi doit-il consister ? Un groupe de travail IETF produit des RFC, c'est son but. Mais un groupe de recherche IRTF ne le fait pas forcément. Il peut aussi publier par d'autres moyens (rapports, articles académiques...), voire se contenter d'Internet-Drafts qui ne deviendront pas de RFC. Le critère du succès, pour un groupe IRTF, c'est de faire avancer la science, pas de faire des RFC.

Maintenant que la section 2 a surtout expliqué ce que l'IRTF n'est pas, la section 3 donne des conseils sur ce qu'il faut faire quand on veut travailler à l'IRTF. L'actuel président de l'IRTF, Lars Eggert, le résume en disant « comportez-vous comme un groupe de recherche IRTF pendant un an, et on verra bien si vous en êtes un ». Et comment est un groupe de recherches IRTF ? Le RFC 4440 donne quelques pistes, purement indicatives :

- Rassemblez des chercheurs, en nombre suffisant, qui veulent travailler sur ce sujet,

- Analysez bien ce qui se fait ailleurs, en vous demandant ce que le futur groupe de recherche IRTF apporterait, par rapport à ces activités externes,

- Organisez un premier atelier pour voir ce que cela donne,

- Si vous estimez que cette recherche peut déboucher sur des techniques normalisables, trouvez quelques ingénieurs pour jeter un coup d'œil et voir si c'est faisable.

Si vous vous intéressez plutôt aux règles et procédures de fonctionnement de l'IRTF, plutôt qu'à la vision « haut niveau » exposée ici, voyez le RFC 2014. Si vous voulez lire mes articles sur des RFC issus de l'IRTF, demandez au moteur de recherche.

L'article seul

RFC 7397: Report from the Smart Object Security Workshop

Date de publication du RFC : Décembre 2014

Auteur(s) du RFC : J. Gilger, H. Tschofenig

Pour information

Première rédaction de cet article le 13 décembre 2014

Le 23 mars 2012, à Paris, a eu lieu un atelier sur la sécurité des objets « intelligents ». Ce RFC résume (bien après...) ce qui s'est dit pendant cet atelier.

Cela fait plusieurs années que les organisations de la galaxie IETF travaillent sur la question de l'« Internet des Objets », son architecture, sa sécurité, etc. Ainsi, en 2011, l'IAB avait fait un atelier à Prague sur ce sujet, dont le RFC 6574 avait donné un compte-rendu. Plusieurs groupes de travail de l'IETF se sont attelés à des tâches liées à l'Internet des Objets, c'est le cas par exemple de LWIG (qui a produit le RFC 7228). L'atelier du 23 mars 2012 à Paris était plus ciblé, ne concernant que la sécurité. (« Smart Object Security » fait « SOS », au fait...)

Trente-six articles avaient été acceptés pour cet atelier, répartis en quatre catégories, « Exigences de sécurité et scénarios », « Expériences de mise en œuvre », « Autorisation » et « Fourniture des informations de créance ».

La première catégorie, « Exigences de sécurité et scénarios », découle de l'obligation de mettre, dans les RFC, une section « Security considerations » (RFC 3552 et RFC 4101), analysant les problèmes éventuels de sécurité de la technologie décrite. Mais l'idée est de généraliser cette préoccupation à un écosystème plus large, au lieu d'avoir le nez sur chaque protocole indépendamment. Quelques exemples de questions posées dans cette catégorie :

- Quels sont les acteurs impliqués ? Dans le cas des compteurs intelligents, par exemple, cela fait beaucoup de monde, c'est un écosystème complexe (cf. RFC 6272).

- Qui fait l'avitaillement en informations de créance (credentials) ? Le fabricant des objets ? L'utilisateur ?

- À ce sujet, justement, qu'attend-on de l'utilisateur final ? Entrer un PIN à la première utilisation ? Appuyer sur deux boutons simultanément pour appairer deux objets ? Se connecter à l'objet via un navigateur Web pour le configurer ? Le problème est d'autant plus aigu que la sécurité trébuche en général sur les problèmes liés aux utilisateurs.

Ainsi, à l'atelier, Paul Chilton avait (cf. son article) parlé de l'éclairage : les coûts d'une ampoule sont réduits et on ne peut pas doter chaque interrupteur d'un processeur 32 bits avec puce crypto ! À bien des égards, l'éclairage représente le cas idéal pour évaluer les solutions de sécurité : si une solution est réaliste dans le cas de l'éclairage, elle le sera pour beaucoup de cas d'objets connectés. (Et cela permettra de faire des blagues sur le thème « Combien d'experts en sécurité faut-il pour changer une ampoule ? »)

Rudolf van der Berg avait, lui, parlé d'objets plus complexes, capables d'utiliser une SIM et donc d'être authentifiés par ce biais. Pour le cas où on n'utilise pas un réseau d'opéateur mobile mais, par exemple, le WiFi, on peut utiliser l'EAP-SIM du RFC 4186.

Un problème récurrent des réseaux d'objets « intelligents » est celui de l'interface utilisateur. Où va t-on taper le mot de passe, dans une ampoule ou un interrupteur ? Pour l'authentification via une SIM, on peut tout sous-traiter à l'opérateur mais, si on change d'opérateur, comment reconfigurer les SIM ?

Pour le marché grand public, on sacrifiera probablement la sécurité, pour éviter de compliquer la tâche de l'utilisateur. On n'a donc pas fini de voir des photos nues des utilisateurs, prises par leur réfrigérateur et volées ensuite par un pirate. (Après tout, tout le monde se fiche de la sécurité de M. Michu, surtout si elle diminue les ventes d'objets jugés trop complexes par le consommateur. Quelques affirmations fortes « nos objets sont sécurisés et cryptés », sous la plume du service Communication, suffiront.) Pour les déploiements d'objets en entreprise, par exemple dans une usine ou un entrepôt, les exigences de sécurité seront sans doute plus fortes, ainsi que la possibilité d'avoir du personnel formé.

Actuellement, on l'a vu, la sécurité de ces objets est faible. Il

est très fréquent que, lorsqu'ils sont protégés par un mot

de passe, ce mot de passe soit défini en usine, et identique

pour tous les objets d'un même modèle. La grande majorité des

utilisateurs ne changeant pas les mots de passe (d'autant plus que

cela peut être difficile à faire), le pirate n'aura qu'à essayer le

mot de passe usine pour craquer la majorité des objets. (Souvenir

personnel : en 1986, les

VAX/VMS de Digital, engins horriblement coûteux, étaient vendus avec un mot

de passe du compte d'administration, SYSTEM,

identique pour tous les systèmes - c'était

manager. Mais ils étaient gérés par des

professionnels qui, en général, savaient qu'il fallait changer

immédiatement les mots de passe. Ce qui ne veut pas dire que tout le

monde le faisait... Le RFC note que beaucoup d'images logicielles pour

les Raspberry Pi ont la même faiblesse. Bien

des Pi sont sans doute vulnérables...) Globalement, la sécurité des objets est restée à

un stade pré-Internet. Tant qu'on ne les connecte pas, ça va à peu

près.

Enfin, en analysant la sécurité des objets connectés, il ne faut pas prendre en compte seulement la sécurité d'une maison ou d'une usine mais aussi les risques plus globaux. Si tout le monde a des compteurs électriques intelligents vulnérables, un attaquant peut couper le courant chez M. Michu et M. Michu, réduit à la bougie, est alors bien embêté. Mais, si l'exploitation de la faille peut être automatisée et faite depuis l'Internet, on peut envisager des scénarios où l'attaquant couperait une ville entière (style Watch Dogs).

Les solutions ne manquent pas, bien sûr, mais elles se heurtent souvent à des problèmes concrets. Si on trouve une faille logicielle dans tous les compteurs intelligents, peut-on les mettre à jour automatiquement et à distance (cf. section 4 du RFC pour les recommandations sur ce point) ? Et cette possibilité de mise à jour ne peut-elle pas être elle-même un vecteur d'attaque ? Un objet non intelligent peut être vendu ou donné à un nouveau propriétaire. Est-ce que ce sera toujours le cas s'il est sécurisé (mot de passe changé, oublié et non resettable) ? La solution de sécurité sera-t-elle ouverte ou bien verrouillera-t-elle l'utilisateur auprès d'un fournisseur unique ? Outre les coûts du matériel pour mettre en œuvre la solution de sécurité, y aura-t-il des coûts de licence, par exemple à cause de brevets ? La sécurité ne travaille pas en isolation, elle doit tenir compte de ce genre de questions.

La deuxième catégorie, trois retours d'expérience, portait sur des points comme les résultats de la mise en œuvre de CoAP. À chaque fois, la conclusion était que le déploiement de solutions de sécurité dans des objets très contraints en ressources était faisable. Souvent, cela nécessitait une adaptation, en laissant tomber des options qui auraient été trop coûteuses. La plupart des protocoles IETF permettent cette adaptation (par exemple, pour TLS, il n'est pas nécessaire de gérer tous les algorithmes de cryptographie du monde). Les développeurs ne signalent pas de cas de protocoles IETF impossibles à ajuster aux exigences des objets connectés. L'idée de concevoir des protocoles de sécurité spécialement faits pour les objets connectés n'a pas eu beaucoup de succès : il n'y a pas de raison de croire que ces protocoles, une fois toutes les fonctions souhaitées mises en œuvre, soient moins gourmands. Mohit Sethi a remarqué que, par exemple, les opérations cryptographiques nécessaires sont à la portée d'un Arduino UNO. En fait, si on veut faire des économies, ce n'est pas la cryptographie, même asymétrique, qu'il faut viser en premier mais plutôt la transmission de données : émettre des ondes radio vide la batterie très vite.

Est-ce que la loi de Moore va aider ? Non. Comme déjà noté dans le RFC 6574, les développeurs sont d'avis que cette loi sera utilisée pour baisser les prix, pas pour augmenter les capacités des objets.

Troisième catégorie, les histoires d'autorisation. Richard Barnes a expliqué que le modèle de sécurité dominant, authentifier une entité puis lui donner tous les droits, était particulièrement peu adapté aux objets communiquants, et il propose d'utiliser plutôt des capacités, comme le permet OAuth (RFC 6749). Cela donne une meilleure granularité aux autorisations.

Enfin, la quatrième et dernière catégorie est celle de la création et de la distribution aux objets des informations de créance. Prenons un nouvel objet qui arrive dans un réseau. Il va falloir qu'il connaisse l'information par laquelle il va être accepté par les autres membres du réseau. Faut-il la mettre dans l'objet à sa fabrication ? En tout cas, la faire rentrer par l'utilisateur de l'objet n'est pas une perspective bien tentante : ces objets ont des interfaces utilisateur très limitées, vraiment pas idéales pour, par exemple, rentrer une longue phrase de passe.

Johannes Gilger (cf. son article) a fait le tour des solutions d'appairage, qui permettent d'introduire deux objets l'un à l'autre, de manière à ce qu'ils ne communiquent qu'entre eux après. Par exemple, un humain se tient à côté des deux objets, qui affichent tous les deux un code numérique, et l'humain vérifie que ces codes coïncident.

Cullen Jennings proposait de faire appel à un tiers : l'objet contacte un serveur qui va faire l'enrôlement dans le réseau (mais le RFC oublie de mentionner les graves problèmes de vie privée que cela pose).

La fin de la section 4 de notre RFC résume quelques groupes de travail IETF qui sont impliqués dans la solution des problèmes qui avaient été identifiés dans cet atelier : LWIG (conseil aux implémenteurs de TCP/IP sur des objets limités), DICE (adapter DTLS à ces objets limités), ACE (authentification et autorisation chez les objets connectés), etc.

Une liste complète des papiers présentés figure dans l'annexe C du RFC. Comme l'indique l'annexe B du RFC, les articles présentés pour l'atelier sont tous en ligne (avec une copie ici). Pour la minorité des orateurs qui ont utilisé des supports de présentation, ceux-ci sont également en ligne.

L'article seul

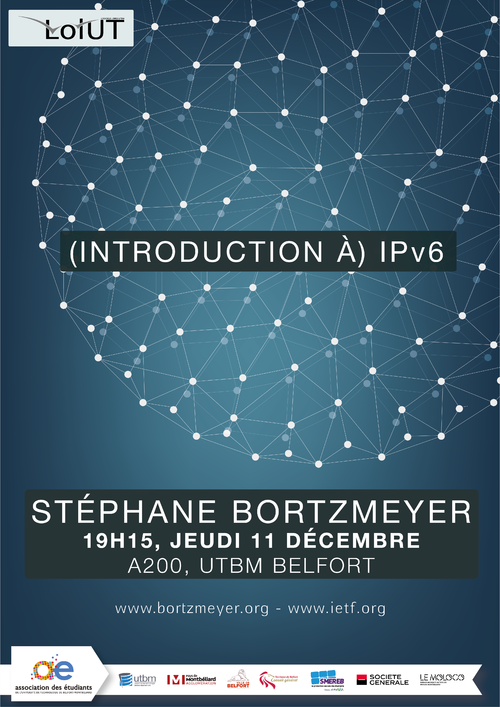

Introduction à IPv6 à Lolut/UTBM

Première rédaction de cet article le 12 décembre 2014

Dernière mise à jour le 13 décembre 2014

Le 11 décembre à l'UTBM à Belfort, j'ai eu le plaisir d'être invité par l'association libriste Lolut à parler d'IPv6. L'idée était une introduction à cette technique, avec notamment les aspects « stratégiques » (pourquoi IPv6 n'est-il pas plus déployé ? Quels sont vraiment les obstacles ?)

Le public de cette conférence était composée d'environ 50 personnes, en majorité d'étudiants en informatique de l'UTBM. C'était donc très mâle. (Mais merci à l'étudiante assez courageuse pour avoir posé des questions sur des sujets qu'elle ne comprenait pas, alors que d'autres ne comprenaient pas plus mais n'osaient pas demander.)

Voici les supports de cet exposé :

- Version adaptée à la vue sur écran,

- Version adaptée à l'impression,

- Version source.

La vidéo est disponible chez Lolut (tout en bas de la page). Vous trouverez au même endroit un récit détaillé de la conférence et des difficultés à la diffuser en temps réel :-)

Et merci à Jérome Boursier pour l'idée, l'organisation et

l'accueil.

L'article seul

RFC 7410: A Property Types Registry for the Authentication-Results Header Field

Date de publication du RFC : Novembre 2014

Auteur(s) du RFC : M. Kucherawy

Chemin des normes

Réalisé dans le cadre du groupe de travail IETF appsawg

Première rédaction de cet article le 5 décembre 2014

Le RFC 7001 avait créé l'en-tête de courrier

Authentication-Results: qui permettait de

signaler à un logiciel de courrier les résultats de tests

d'authenticité faits par un serveur. Cet en-tête pouvait inclure un

type de propriété (property type ou ptype) qui

indiquait d'où venait la propriété testée : la session

SMTP, l'en-tête du message, son corps, ou bien

une politique locale. Le jeu de valeurs pour les types possibles était

fixe et, depuis, certains ont trouvé ce jeu trop restreint. Ce nouveau

et très court

RFC remplace donc la liste fixe du RFC 7001 par un registre en

ligne à l'IANA. (Depuis, le RFC 7601, a

remplacé ces deux RFC.)

Le principe de base du RFC 7001 est de séparer l'exécution des tests d'authenticité de l'utilisation de leurs résultats. Par exemple, les tests sont effectués sur un serveur de messagerie de l'organisation, et leur utilisation est décidée sur le poste de travail de l'utilisateur. Voici un exemple de résultat transmis au logiciel, utilisant les types de propriétés :

Authentication-Results: example.com;

spf=pass smtp.mailfrom=example.net

^^^^^^^^^^^^^

Type et propriété

Ici, le test SPF a été fait lors de la session

SMTP (le type est smtp et

il est suivi d'un point et de la commande SMTP - la propriété -

testée). Autre exemple :

Authentication-Results: example.com;

dkim=fail reason="bad signature"

header.i=@newyork.example.com

^^^^^^^^

Type et propriété

Ici, le test était du DKIM, le type était

l'en-tête du message (header) et la propriété le

champ i de la signature DKIM (notez que le RFC 7001 dit que la propriété après

header doit être un en-tête du message, ce qui

n'est pas le cas ici, mais c'est un exemple officiel, je n'y peux

rien, voir la bogue

du RFC 7001).

Dans ces deux exemples, on a vu les types de propriétés

smtp et header. Deux autres

sont définis par le RFC 7001, section 2.2,

body et policy. Cette liste

était fixe et c'est ce point que change notre nouveau RFC.

Désormais, le type de propriété peut être n'importe quel mot-clé enregistré à l'IANA. Ce registre démarre avec les quatre types du RFC 7001. L'enregistrement d'une nouvelle valeur se fait selon la procédure « Examen par un expert » du RFC 5226.

Il est recommandé d'ignorer les types de propriété inconnus (ceux qui viennent d'être enregistrés et ne sont pas encore connus du logiciel). Autrement, déployer un nouveau type serait quasi-impossible.

Comme indiqué plus haut, ce RFC a été fusionné avec le RFC 7001 pour donner le texte qu'il faut consulter aujourd'hui, le RFC 7601.

L'article seul

Nommer les différentes parties d'un nom de domaine

Première rédaction de cet article le 30 novembre 2014

Je vois souvent des explications sur le système des noms de domaine qui tentent de

donner des noms aux différentes parties d'un nom. Par exemple, pour

www.example.com, on voit parfois des explications

du genre « www est un sous-domaine,

example est le nom de domaine et

com est l'extension ». Ces explications sont

toutes fausses et je vais essayer d'expliquer pourquoi.

En prime, je vais essayer de ne pas parler du DNS, juste de rester à la partie visible de tout le monde, le nom. Donc, normalement, cet article est accessible à tous.

Depuis qu'on les trouve sur les côtés des autobus et sur les

paquets de lessive, tout le monde sait ce qu'est un nom de

domaine. Tout le monde sait que amazon.com ou

potamochère.fr sont des noms de domaine. Tout le

monde sait également qu'ils sont hiérarchiques : on a un nom plus

général en dernier (à droite quand on écrit en français) et plus

spécifique en premier (à gauche). Mais cela ne suffit pas

à l'être humain : ce dernier veut absolument des explications

supplémentaires et c'est là que les choses se gâtent, et qu'on trouve

dans les médias et les forums du n'importe quoi. Rectifions donc le

tir : signal.eu.org,

www.bortzmeyer.org,

www.phy.cam.ac.uk,

impots.gouv.fr, af, 亨氏宝宝.中国,

b14-sigbermes.apps.paris.fr, яндекс.рф,

pizza ou

_xmpp-server._tcp.jabber.lqdn.fr sont

tous des noms de domaine (même si tous ne sont

pas promus sur les paquets de lessive...). Le fait qu'ils aient un

nombre différent de composants (la partie entre

les points) ne change rien. Beaucoup de gens croient qu'un nom de

domaine comporte forcément deux (ou trois, selon les sources)

composants mais c'est tout à fait faux. (On trouve cette erreur, par

exemple, dans le Wikipédia

francophone.) Le nombre de composants

(labels, en anglais) est

quelconque. (Au passage, le terme technique pour ce nom complet est

FQDN pour Fully Qualified Domain

Name.)

On entend parfois le terme de « sous-domaine ». Malheureusement,

il est souvent utilisé en supposant qu'il y a des domaines qui sont

des sous-domaines et d'autres qui seraient des « vrais »

domaines. Mais ce n'est pas le cas. Tous les domaines sont des

sous-domaines d'un autre (à part le cas particulier de la racine, le

début des domaines). Ainsi, signal.eu.org est un

sous-domaine de eu.org, lui-même un sous-domaine

de org, lui-même sous-domaine de la racine.

Souvent, les gens sont intéressés par le domaine

enregistré, le nom de domaine qui a été

loué auprès d'un registre de noms de

domaine, le nom pour lequel on a acquis un droit d'usage

(droit qui inclut la possibilité de créer des noms plus spécifiques). Par exemple, dans

www.toyota.co.jp, le nom qui a été enregistré (à

JPNIC) était

toyota.co.jp. Certains croient que le nom

enregistré est composé des deux derniers composants mais c'est inexact

(voyez l'exemple japonais plus haut). Une autre légende est

qu'on ne peut créer des noms que sous un domaine d'enregistrement à un

seul composant

comme fr ou com mais non :